「観光の魅力を発信したいが、思うような成果が得られない」

「動画を投稿しても再生数が伸びず、効果が実感できない」

自治体や観光事業の担当者の多くが抱える悩みです。観光資源は豊富にあるのに、伝え方ひとつで成果は変わってしまいます。そのもどかしさに直面している方も多いでしょう。

本記事では、実際に成果を上げた観光×動画プロモーションの成功事例を10選紹介し、そこから導き出せる成功のポイントを解説します。

どのような動画をつくればよいのか、どう運用すれば成果につながるか明確になり、実践へと踏み出せます。

地方創生と観光振興における動画の重要性

観光は地域経済と文化を支える基盤であり、旅行者の消費は宿泊・飲食から交通・体験まで幅広く波及します。

近年は情報収集の場が紙媒体や代理店からデジタルへと移り、特に動画の影響力が拡大しています。映像は安心感と期待感を与え、「行きたい」という行動を促す原動力となっているのです。

観光が地域経済に与えるインパクト

観光は、今や地方創生を支える最重要分野の一つです。観光庁の統計によると、2023年の訪日外国人旅行消費額は 5.3兆円 に達しました。

2024年には訪日客数が 3,300万人を突破 し、政府は2030年に 6,000万人・15兆円市場 を目標に掲げています。

観光の経済波及効果は多層的です。

観光の経済波及効果

・宿泊・飲食業への直接消費

・交通機関や小売業への波及効果

・文化財維持やイベント運営を通じた新規雇用創出

雇用への寄与も大きく、観光関連産業は全国で 600万人規模の雇用を支えていると推計されています。地方にとっては観光収入が人口減少や製造業の空洞化を補う生命線といえるのです。

さらに観光は、経済的価値だけでなく地域アイデンティティの再認識や国際交流の促進にも寄与します。観光を基盤とした地域ブランドの強化は、企業誘致や移住促進といった波及効果にもつながります。

観光振興は単なる一産業の活性化ではなく、地方の持続可能性を左右する中核戦略です。その魅力を最大化する手段として動画プロモーションが重要な役割を担っています。

参照元:国土交通省

旅行者の情報収集が動画中心へ移行する背景

旅行者が目的地を選ぶ際の情報収集手段は、この10年で劇的に変化しました。かつてはパンフレットや旅行代理店が主流でしたが、現在では YouTubeやInstagram、TikTokといった動画SNSが主要な情報源 となっています。

ある調査によると、訪日韓国人観光客の情報収集手段としてInstagramを利用する割合は65.5%、YouTubeは63.9%で、Google検索(59.7%)を上回りました。つまり、旅行者はまず動画を見て旅の第一印象を得ているのです。

動画が支持される理由は以下の通りです。

動画が支持される理由

・臨場感:写真や文章では伝わらない空気感や音を感じられる

・信頼感:現地の様子や利用者のリアルな体験談を見られる

・効率性:短尺動画なら短時間で雰囲気や費用感を理解できる

さらに、スマートフォンと通信インフラの発達で、移動中や隙間時間に動画を視聴する習慣が定着しました。

YouTubeの旅行系コンテンツ視聴は大幅に伸び、旅行計画の初期段階から動画を参考にするケースが急増しています。映像は今や「旅の第一歩」として欠かせない存在になっているのです。

OTA(オンライン旅行代理店)やレビューサイトと連携する動画も増え、「動画で知り、予約サイトで即行動」という消費者行動が一般化しています。

旅行代理店任せの集客が縮小する一方で、動画を通じた直接訴求が重要性を増しているのです。

参照元:2025年 韓国人観光客が情報収集をするSNS・WEBメディアに関する接触調査

映像が旅行者の心理に与える影響

動画は旅行者の心理に強く作用し、行動につなげる力を持っています。短尺動画は「役立つ」「面白い」といった印象を残し、視聴者の訪問意欲を高めます。

さらに、VR観光や360度動画の研究では、「自分がそこにいる感覚(臨場感)」が訪問意欲を大幅に押し上げることが示されています。

映像が旅行者に与える心理効果は以下の通りです。

映像が旅行者に与える心理効果

・安心感:宿泊施設や観光地の雰囲気を事前に確認でき不安を軽減

・期待感:四季やイベント映像が「自分も体験したい」という欲求を刺激

・共感性:ストーリー仕立ての動画が感情移入を促し、ファン化につながる

また、SNSコメントやレビュー動画は「他者の体験」を参照できるため、旅行者は選択に確信を持ちやすくなります。

特に外国人旅行者にとって、言語の壁を超えて視覚と聴覚で理解できる動画は安心感を与え、旅先選びの決め手となります。

映像は「単なる情報提供」ではなく「疑似体験の提供」であり、旅行者の不安を取り除き、期待を高め、最終的に来訪という行動を促す観光振興の切り札なのです。

観光×動画プロモーション成功事例10選

観光プロモーションの成功には、魅力を直感的に伝える動画が欠かせません。

地方創生に効果を発揮した観光×動画プロモーションの成功事例10選を紹介し、その工夫や成果をご紹介します。

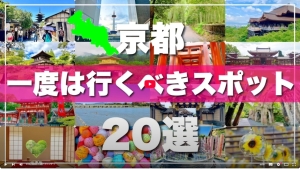

【京都】絶対に外せない観光スポットを20ヶ所一気に紹介します!

引用元:【京都】絶対に外せない観光スポットを20ヶ所一気に紹介します!

京都は1200年以上の歴史と文化を誇る、日本を代表する観光都市です。本動画はその魅力を凝縮し、初めて訪れる人でも効率よく主要スポットを把握できるよう工夫されたプロモーション映像です。

清水寺や金閣寺といった世界遺産に加え、祇園の街並みや伏見稲荷大社など、京都らしさを象徴する名所がテンポよく紹介されます。

また、秋の紅葉など四季折々の景観も盛り込まれ、視聴者に「自分が歩いているような臨場感」を与えています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・検索ニーズに直結したタイトル設計

「京都」「観光」「スポット」「20ヶ所」といった強力なキーワードを盛り込み、「短時間で効率的に名所を知りたい」という旅行者の検索意図に的確に応えている

・短尺でテンポの良い編集

数分間で20スポットを網羅し、旅行計画の参考にしやすい構成

・ビジュアル主体の表現

外国人旅行者でも言語に依存せず、映像から魅力を直感的に理解できる

このように情報量と見やすさを両立した動画は、国内外の旅行者が「京都で何を体験するか」を瞬時に理解できる実用的なツールとなります。観光都市・京都のブランド価値をさらに高めているのです。

大分県別府市「湯〜園地」プロジェクト

動画:100万再生で本当にやります!別府市・湯~園地計画! “1 Million Views Make it a Reality!” Beppu City Spamusement Park Project!

引用元:別府市公式チャンネル〜極楽地獄別府〜

温泉地として世界的に知られる大分県別府市が、ユニークな発想で注目を集めたのが「湯〜園地」プロジェクトです。

この動画は「100万回再生されたら、本当に温泉の遊園地をつくる」という大胆な仕掛けで公開され、視聴者を巻き込みながら話題を広げました。

動画では、ジェットコースターや観覧車に温泉を組み合わせた“非日常体験”が描かれ、まるで夢のような世界観が再現されています。

視聴者は遊園地で楽しむ高揚感と、温泉の癒やしを同時に想像でき、強い印象を残す内容になっています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・挑戦的なコンセプト設計

「温泉×遊園地」という予想外の掛け合わせが大きな話題を創出

・参加型の仕掛け

視聴者の再生がプロジェクト実現に直結する仕組みで共感と応援を喚起

・地域資源の再定義

温泉という伝統資源をポップカルチャー風に表現し、新しい価値を提示

このプロモーションは単なる観光PRにとどまらず、「地域資源をどう魅力的に見せるか」という観光動画の可能性を示しました。

別府市は、若年層や海外旅行者に対しても新鮮なイメージを発信し、観光都市としてのブランドを大きく高めています。

宮崎県小林市「ンダモシタン小林」

動画:宮崎県小林市 移住促進PRムービー “ンダモシタン小林”

引用元:小林市公式チャンネル

宮崎県小林市が発信したPR動画「ンダモシタン小林」は、自治体プロモーションの成功例として全国的に注目されました。

動画では、美しい山々や清流に囲まれた小林市の自然、地元食材や温かな人々の暮らしが、まるでフランス映画のような映像で描かれています。

視聴者は「日本の地方都市」でありながら、どこか異国を旅しているような感覚を味わえ、独自性と新鮮さを感じ取ることができました。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・独創的なコンセプト

フランス語を話していると思わせて、最後に実は方言だったと分かる強烈なインパクト

・映像美とストーリーテリング

自然や暮らしを映画的に描き、地域への興味を喚起

・移住促進への直結

単なる観光PRにとどまらず、地域での生活を想像させる工夫が盛り込まれている

この動画は小林市の知名度を一気に高め、移住希望者の増加や観光客誘致につながりました。「観光動画は都市ブランドを形成できる」という好例として、今なお多くの自治体に参考にされています。

兵庫県神戸市「ワンダリズム きみを呼ぶ声」

動画:『ワンダリズム きみを呼ぶ声』~神戸・五色塚古墳アニメMVプロジェクト~

引用元:kobecitychannel

神戸市が手掛けた観光PR動画「ワンダリズム きみを呼ぶ声」は、ストーリームービー仕立てで大きな注目を集めました。

神戸の多彩な魅力を単なる観光案内ではなく、一つの物語として描くことで、従来の観光動画とは一線を画す作品に仕上がっています。

動画の舞台には、異国情緒漂う北野異人館街や、夜景で有名な六甲山、港町らしい神戸ハーバーランドなど、神戸を代表する観光地が次々と登場します。

美しい映像とともに紡がれる物語は、視聴者に「旅の先にどんな出会いや体験が待っているのか」を想像させ、感情に訴えかける内容です。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・物語性のある映像演出

観光地を舞台にドラマ仕立てで展開し、最後まで視聴したくなる構成

・多彩な魅力の融合

歴史・自然・都市景観をバランスよく盛り込み、神戸の幅広い魅力を提示

・観光ブランドの強化

単なる情報提供を超え、「神戸で過ごす特別な時間」というイメージを訴求

この動画は「観光=情報提供」という枠を超え、感情を動かすブランディングの力を示しました。

神戸市は、観光地としてだけでなく「ストーリーのある都市」としての印象を強め、観光プロモーションに新たな可能性を示した成功事例といえます。

宮城県栗原市「I.N.K. 〜カモンベイベー栗原〜」

動画:【おいでよ栗原】DA PUMP / U.S.A. (替え歌)

引用元:パンダライオン

宮城県栗原市が制作した観光PR動画「I.N.K. 〜カモンベイベー栗原〜」は、人気楽曲の替え歌を活用し、市民参加型で仕上げたユニークな作品です。

明るく親しみやすい音楽と地元の風景を組み合わせることで、従来の堅苦しい観光PRのイメージを一新しました。

動画には栗原市の自然や、観光資源が次々と紹介されています。ポップで軽快なリズムに合わせて展開される映像は、視聴者に楽しさと活気を伝え、「地域全体が盛り上がっている」という雰囲気を強調しています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・音楽の力を活用

耳に残るメロディで地域の魅力を親しみやすく伝達

・市民参加型の演出

住民自らが登場することで、リアリティと共感を創出

・話題性の確保

替え歌という工夫がSNS拡散や口コミにつながりやすい

この動画は「自治体の観光PRは硬い」という固定観念を打ち破り、市民も楽しみながら参加できるプロモーションとして成功しました。

地域内外での知名度向上に加え、地域への愛着醸成にもつながり、観光振興と地域ブランディングの両面で成果を収めた事例です。

宮崎県日向市「Net surfer becomes Real surfer」

動画:宮崎県日向市PR動画「Net surfer becomes Real surfer」

引用元:hyugacity

宮崎県日向市が発信したPR動画「Net surfer becomes Real surfer」は、地域の強みであるサーフィン文化を前面に押し出し、話題を呼んだ観光プロモーションです。

インターネット上の“ネットサーファー”が実際に海に飛び出し、本物の“サーファー”になるというストーリー仕立てで、視聴者の関心を強く惹きつけました。

動画には、日向市の美しい海岸線や波に挑むサーファーの姿が映し出され、地域の自然環境とライフスタイルが鮮やかに表現されています。

単なる観光地紹介にとどまらず、「ここでしか体験できないアクティビティ」を通じて日向市の魅力を伝えている点が特徴です。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・ユニークなコンセプト

ネットサーファーとリアルサーファーを掛け合わせた発想で話題性を確保

・体験型の魅力発信

海と人との関わりを描き、観光資源を“体験”として提示

・映像美の活用

ドローンやスローモーションを用い、自然のスケール感と迫力を視覚的に訴求

この動画は、日向市を「サーフィンのまち」として国内外に印象づけることに成功しました。

若年層やアウトドア志向の旅行者への訴求力が高く、観光誘致だけでなく地域ブランドの確立にも貢献した事例です。

茨城県「にじさんじ×茨城県」

動画:【にじさんじ×茨城県】【Vlog】にじいばコラボをレポート!!

引用元:いばキラTV – IBAKIRA TV –

茨城県が実施した「にじさんじ」とのコラボ動画は、人気バーチャルYouTuber(VTuber)を起用した観光プロモーションの新しい形です。

従来の自治体PR動画が抱えていた「硬さ」や「堅苦しさ」を払拭し、若年層を中心に大きな話題を集めました。

動画では、にじさんじ所属の人気VTuberたちが茨城県内の観光地やグルメを紹介。筑波山や偕楽園などの名所、地元ならではの食体験などを、キャラクターならではの親しみやすい語り口で伝えています。

視聴者は“推し”を通じて茨城の魅力を楽しく知ることができ、ファン心理と観光誘致を自然に結びつける構成となっています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・インフルエンサーの活用

VTuberという影響力のある存在を起用し、新規層にリーチ

・エンタメ性と情報性の両立

観光地や特産品を楽しく紹介しながら実用的な情報も提供

・SNSでの拡散力

ファンコミュニティの熱量がそのまま動画の話題化につながった

この動画は、観光プロモーションが従来の「観光地の紹介」に留まらず、ポップカルチャーやデジタル文化と融合することで新しい可能性を生み出せることを示しました。

特に若年層への訴求力を高めたい自治体にとって、大きな参考となる事例です。

群馬県「【感動】銭湯に惚れ込み移住⁉未経験で老舗銭湯の女将に…」

動画:【感動】銭湯に惚れ込み移住⁉未経験で老舗銭湯の女将に …

引用元:tsulunos 〜群馬県公式〜

群馬県が制作したこのPR動画は、観光や移住促進をテーマにしたストーリー仕立ての作品です。

内容は、ある女性が銭湯文化に魅了され、未経験ながらも老舗銭湯の女将として新しい人生を始めるという感動的なストーリーです。観光地紹介にとどまらず、「地域で生きる」リアルな姿を描くことで強い共感を呼びました。

動画では、群馬県内の昔ながらの銭湯や街並み、人々の暮らしが映し出され、視聴者に「暮らすように旅する」魅力を伝えています。銭湯という生活文化を観光資源として再定義し、旅行者にとっても新鮮な切り口となっています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・移住・定住をテーマにした独自性

観光と生活を結びつけ、地域で暮らす魅力を描出

・ストーリーテリングによる共感創出

主人公の挑戦と成長を通じて、地域の温かさを表現

・文化資源の再発見

銭湯という生活文化を観光コンテンツとして訴求

この動画は「観光=一時的な訪問」という枠を超え、地域に根付く生活文化を物語として発信することで、多くの人に「自分も体験してみたい」「暮らしてみたい」と思わせる力を持ちました。観光振興と移住促進を同時に実現した好例といえます。

岐阜県関市「もしもこの世に〇〇がなかったら」

動画:もしも、この世に◯◯がなかったら・・・関市のPR動画がシュール過ぎる

引用元:関市観光協会_公式チャンネル

岐阜県関市が発信した観光PR動画「もしもこの世に〇〇がなかったら」は、刀匠のまちとしての伝統と技術をユニークな切り口で表現した作品です。

タイトルの“〇〇”には「刃物」が込められており、関市が世界的に誇る刃物産業を軸にストーリーが展開されます。

動画では、もし刃物が存在しなかったら料理や日常生活がどう変わるかをユーモラスに描き、視聴者に刃物の重要性を再認識させます。

そのうえで、関市の刃物職人による匠の技や伝統的な製造工程が紹介され、地域の技術力と文化的価値を印象的に伝えています。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・ユニークな発想

「もしも〜がなかったら」という想像力を刺激する切り口で注目を獲得

・文化資源の再定義

刃物を生活必需品としてだけでなく、観光や学びの対象に昇華

・ストーリーテリングの巧みさ

笑いや驚きを交えながら、最後に地域の誇りへと導く構成

この動画は、伝統産業を観光資源として再発信する優れた事例です。視聴者に「実際に関市を訪れ、刃物の技を体験してみたい」と思わせる力を持ち、地域ブランドの強化と観光誘致を同時に実現しました。

神奈川県横浜市「必見!匠の技・心」

動画:【必見!匠の技・心】横浜マイスター事業プロモーション動画 …

引用元:CityOfYokohama

横浜市が制作した観光PR動画「必見!匠の技・心」は、地域に息づく伝統工芸や職人技に焦点を当てた作品です。

観光地としての横浜は港町や中華街のイメージが強いですが、この動画ではあえて“人”と“技”に光を当てることで、横浜の新たな一面を発信しています。

映像では、熟練の職人が道具に向き合う姿や、細やかな手仕事によって生まれる工芸品が丁寧に描かれています。

その真剣なまなざしや手さばきから、視聴者は「受け継がれてきた文化と誇り」を感じ取ることができ、観光資源としての工芸の価値を再認識します。

成功のポイントは以下の3点です。

成功のポイント

・視点の独自性

観光地ではなく職人や技に焦点を当て、横浜の多面的な魅力を提示

・映像美の追求

細部にこだわった撮影と編集で、職人技の迫力と繊細さを表現

・地域ブランドの拡張

横浜を「遊ぶまち」から「学び・体験できるまち」へと位置づけた

この取り組みは、観光を単なる娯楽としてではなく、地域文化を学び体験する機会へと高めています。

横浜市は、従来の観光イメージに新しい価値を加え、多様な層の旅行者を惹きつけることに成功しました。

成功事例に学ぶ動画プロモーションのポイント

観光動画の成功事例を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。以下、4つのポイントに絞り、動画プロモーションを成功に導くポイントを解説します。

1.話題性

2.体験型

3.ストーリー性

4.改善視点

1,話題性と独自性を打ち出す

観光動画が数多く公開される中で、視聴者の心をつかむには「他にはない切り口」が欠かせません。特に成功事例に共通するのは、意外性や独創性を前面に出す姿勢です。

成功のポイント

・大分県別府市「湯〜園地」

温泉と遊園地を掛け合わせた大胆な発想に加え、「再生数に応じて実現する」という視聴者参加型の仕掛けを導入。SNSを中心に爆発的に拡散しました。

・宮崎県小林市「ンダモシタン小林」

地元の方言をフランス語風に聞かせる独創的な演出で、異国情緒と地方文化を組み合わせたユニークな映像です。 さらに、視聴者が「フランス語だ」と思い込んでいたナレーションが、最後に「実は方言だった」と明かされる仕掛けで、思わず最初から見返したくなる構成になっています。この意外性が方言そのものへの関心を高め、地域文化への理解促進にもつながりました。

これらの事例は、単なる観光地紹介ではなく「驚き」「楽しさ」「意外性」を盛り込むことで、視聴者の記憶に強く残ることを証明しています。

つまり、「見た瞬間に誰かに話したくなる要素」を仕込めるかどうかが、観光動画プロモーションを成功に導く第一歩なのです。

2,体験・参加型で共感を広げる

観光動画は「見るだけで満足」ではなく、「自分も体験したい」という気持ちを喚起することが成功の鍵です。体験や参加を前面に打ち出す工夫が視聴者の共感を高めています。

成功のポイント

・宮崎県日向市「Net surfer becomes Real surfer」

ネットサーファーが本物のサーファーになる物語で、視聴者に「波に挑戦してみたい」と思わせました。

・埼玉県久喜市「1000人クッキーダンス」

3,000人以上が参加した大規模ダンスで、街全体の一体感を表現し、参加意欲を喚起しました。

これらの事例に共通するのは、観光を“消費するもの”から“共に楽しむもの”へと変えた点です。

視聴者が「自分も参加できる」と感じられる動画は強い共感を生み、実際の訪問や体験への動機を大きく高めています。

3,地域資源をストーリー化して伝える

観光動画が単なる情報紹介で終わらないためには、地域資源をストーリーに落とし込む工夫が欠かせません。物語性を加えることで視聴者は感情移入しやすくなり、強く記憶に残ります。

成功のポイント

・兵庫県神戸市「ワンダリズム きみを呼ぶ声」

異人館や六甲山の夜景を舞台にしたドラマ仕立ての映像で、登場人物の心情と観光地の魅力を重ね「神戸で過ごす特別な時間」を印象づけました。

・岐阜県関市「もしもこの世に〇〇がなかったら」

刃物がない世界をユーモラスに描き、最後に匠の技と伝統産業を提示しています。ストーリーを通して地域資源の価値を再認識させています。

これらの事例に共通するのは、歴史や文化、自然や産業といった資源を物語として紡ぐことで「その世界を体験したい」という感情を視聴者に呼び起こしている点です。

ストーリー化は観光動画を単なるガイドから「旅の入り口」へと変える最大の強みといえます。

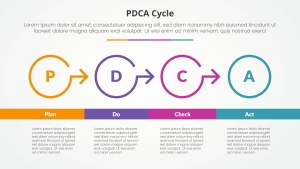

4,中長期視点で成果を測定・改善する

観光動画は公開したら終わりではなく、継続的に測定と改善を重ねることで資産として成長します。短期的な再生数に一喜一憂するのではなく、長期的に地域ブランドを育てる視点が欠かせません。

改善の基本は以下のサイクルです。

成功のポイント

・目的とKPIを明確化する

観光客数の増加・移住相談件数・宿泊予約数など、動画ごとに成果指標を設定する

・データを分析する

YouTubeアナリティクスで視聴維持率や離脱ポイントを確認し、どこで興味を失っているかを把握する

・改善を繰り返す

タイトルやサムネイルの最適化、尺の見直し、ストーリー展開の調整を重ね、次回動画に反映する

この改善サイクルを動画ごとに回すことで、チャンネル全体が右肩上がりで成長します。つまり「PDCAを仕組み化できるか」が、成功企業と失敗企業を分けるポイントです。

なお、「どう改善サイクルを回せばいいのか」に迷う企業は少なくありません。そんなときに役立つのが 株式会社仕掛人の無料資料 です。

PDCAを効率化する改善シートを活用すれば、YouTube運用の全体像を整理し、失敗を未然に防ぐ体制を一から整えることができます。ぜひ参考にしてみてください。

PDCAシートはここから無料登録でダウンロード可能です。

まとめ:観光動画は地方創生の起爆剤

観光動画は、地域資源を直感的に伝え、旅行者の感情を動かす力を持っています。歴史や文化を映像化することで、地域のブランド価値を高め、観光誘致や移住促進へと直結します。

また、話題性や独自性を備えた企画はSNSでの拡散を呼び込み、短期的な注目とともに長期的な地域資産としても機能します。つまり観光動画は、地方創生の起爆剤となる存在なのです。

自社での取り組みに迷う場合は、戦略から運用改善まで一貫支援できる 株式会社仕掛人 をぜひご活用ください。

動画の力を最大化し、地域の未来を切り拓くお手伝いをします。

まずはお気軽に、無料相談へお問い合わせください。