「YouTubeを始めたいが何から手を付ければ良いのか分からない」

「動画を投稿しても再生数が伸びず効果を実感できない」

こうした悩みを抱える、企業担当者は少なくありません。

YouTubeは高い集客力を持つ一方で、成果を出すには企画や編集、データ分析まで幅広い知識と継続的な運用が求められます。

特に専門部署がない企業では、社内リソース不足やノウハウ不足が課題となりがちです。本記事では、YouTubeマーケティングの基礎からメリット・デメリット、具体的な運用手順まで解説します。

初めての方でも運用の流れが理解でき、成果につながる実践方法が分かります。

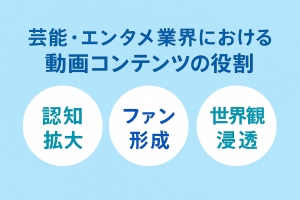

YouTubeマーケティングとは?基礎を押さえる

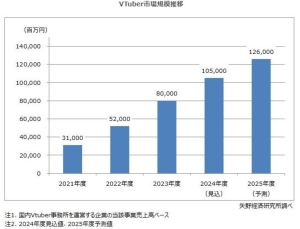

YouTubeは、国内で7,000万人以上が利用する動画プラットフォームで、長期間視聴されるストック型の特性があります。

他のSNSや広告手法と比較し、YouTubeならではの特長を解説します。

他SNS・広告との比較で分かるYouTubeの強み

YouTubeは、SNSの中でも特に規模が大きいプラットフォームです。特長としては、動画がGoogle検索結果やYouTube内の関連動画として表示され続けるため、公開後も長期的に視聴されやすい点にあります。

InstagramやTikTokは即時性の高いフロー型のメディアです。投稿の寿命が短く、常に新しいコンテンツを発信し続ける必要があります。けれど、YouTubeは一度の投稿が長期間にわたって効果を発揮する「ストック型」として機能します。

また、YouTubeはGoogleと連携しており、動画が検索結果に表示されます。SEOを意識した運用も可能です。自然検索からも新規視聴者を獲得でき、企業の情報発信力を高める手段として有効です。

動画は映像と音声で多面的に情報を伝えられます。商品の特徴やサービスの魅力を直感的に理解してもらいやすい利点があります。

以下の表からも、YouTubeが長期的なブランド構築や、ファン獲得に有効なメディアであることが分かります。

| 項目 |

YouTube |

Instagram |

TikTok |

| 投稿寿命 |

数か月 |

数日〜数週間 |

数週間 |

| 主な形式 |

長尺動画 |

画像・短尺動画 |

短尺動画 |

| 検索性 |

高い |

低い |

低い |

| 情報量 |

多い |

少ない |

少ない |

前述のように、YouTubeはGoogleと連携しており、動画が検索結果に表示されやすいという特長があります。ユーザーが知りたい情報を検索した際に、解決策として動画が提示されるため、関心度の高い視聴者との接点を自然に生み出せるのが強みです。

こうした特性から、YouTubeは特に地方企業や小規模事業でも活用しやすいです。持続的な認知拡大やファン獲得に繋がるメディアとして注目されています。

YouTubeマーケティングのメリット

YouTubeは動画を通じて幅広い層にアプローチでき、企業の集客や認知拡大に大きな役割を果たします。

以下、3つの観点から、マーケティングにおける優位性を解説します。

マーケティングにおける優位性

1.利用規模

2.アルゴリズム

3.長期的な資産性

1.プラットフォーム規模の大きさ

YouTubeは、若年層から中高年層まで幅広い年代に浸透しています。動画視聴は日常的な習慣となっており、企業やブランドが多様な層に自然に接触できる土台が整っています。

また、YouTubeはGoogleと連携しており、動画がGoogle検索結果に表示される点も大きな特長です。ユーザーが検索を通じて情報を探す際、動画があることで検索結果に露出できます。動画がなければ同じ内容のサービス商品を扱っていたとしても表示されることはなく、大きな機会損失につながります。

さらに、YouTube内の関連動画表示などからも継続的な視聴流入が見込めるため、一度投稿した動画が長期的に認知獲得に貢献する「資産」として機能します。

こうした検索連動性と表示継続性が、他のSNSにはないYouTubeならではの強みといえます。

2.アルゴリズムによる興味層への効率的なリーチ

YouTubeは視聴履歴や再生傾向などのデータをもとに、ユーザーの興味関心に合った動画をおすすめや関連動画として表示する仕組みを備えています。

このアルゴリズムによって、企業が投稿する動画は、関心の高い層に効率よく届きやすくなります。

無作為に配信する広告よりも、見込み度の高い層への接触が可能です。また、一度評価された動画は長期間おすすめに表示される傾向があり、投稿を重ねるほどチャンネル全体の露出も増加していきます。

このような仕組みは、限られた予算や人員でも継続的に視聴者を集め、ファン化へとつなげる点で非常に有効です。

3.費用を抑えた長期的な集客資産化

YouTube動画は、一度投稿するとプラットフォーム上に残り続け、検索や関連動画経由で長期的に視聴されます。そのため、広告のように継続的な費用をかけなくても、時間をかけて集客効果を積み上げられる「資産型コンテンツ」として機能します。

SNS広告は配信終了とともに露出が止まりますが、YouTubeでは投稿本数が増えるごとに過去の動画も新たな視聴を呼び込みます。この積み重ねによって、少しずつチャンネル全体の再生数や登録者数が伸び、長期的な集客基盤が形成されていきます。

動画は広告配信費に比べて制作コストが安定しており、PDCAを回して改善を重ねることで、低コストでも成果を上げる運用が可能です。

地方や中小企業においては、長期的な動画活用が持続的な認知や、問い合わせの増加につながりやすい手法といえます。

YouTubeマーケティングのデメリットと注意点

YouTubeは高い集客力を誇る一方で、短期的な成果の出にくさや炎上リスク、トレンド変化への対応など、運用上の注意点も多く存在します。

これらを理解し、事前に備えることで安定した運用が可能になります。

1.短期成果が出にくい

YouTubeは、動画が資産として蓄積される仕組みを持つ反面、立ち上げ初期には再生数や登録者数が伸びにくい傾向があります。

成果が見えるまでには半年程度の運用や複数本の投稿が必要とされるケースも多く、短期間で結果を求めるのは現実的ではありません。

特徴と対策

特徴

・初期〜6か月間程度は成果が出にくい

・継続的な投稿により徐々に視聴データが蓄積

対策

・半年以上の中長期計画を前提に運用する

・定期的な投稿でチャンネルを活性化

・分析データを基に企画・編集を改善しPDCAを繰り返す

2.炎上リスクやコメントへの対応

YouTubeはコメント欄を通じて誰でも意見を投稿できるため、批判や誤解の拡散、炎上リスクが常に存在します。ブランド毀損を防ぐには、事前のリスク管理と迅速な対応が重要です。

リスク要因と対応策

リスク要因

・不適切な表現や誤解を招く内容

・コメント欄の放置による印象悪化

・SNS拡散による炎上

対応策

・公開前に社内で複数人によるチェック体制を構築

・コメント欄の定期的なモデレーションを実施

・ガイドラインに基づいた適切な削除・返信対応

・批判が発生した場合は、事実確認後に公式見解を迅速に提示

3.トレンド変化が早く常に改善が必要

YouTubeはアルゴリズムや視聴者の嗜好が頻繁に変化します。数か月前に有効だった手法が通用しなくなることもあるため、定期的な改善が不可欠です。

よくある変化と対応ポイント

よくある変化

・アルゴリズムの評価基準の変更

・視聴者層のトレンド移行

対応のポイント

・アナリティクスを活用して視聴データを定期的に確認

・視聴維持率やクリック率を基にサムネイルやタイトルを改善

・新機能やトレンドに合わせて動画企画を柔軟に調整

こうしたデメリットに備え、リスク管理と継続的な改善を組み合わせることで、YouTubeマーケティングの効果を最大化できます。

チャンネル運営の具体的手順

YouTubeチャンネルは、ただ動画を投稿するだけでは成果につながりにくく、計画的な設計とデータに基づいた改善が欠かせません。

企画、制作、分析を場当たり的に進めるのではなく、戦略をもって段階的に構築していく必要があります。

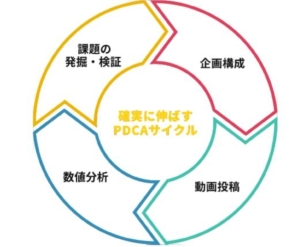

仕掛人が提供するPDCAシートをベースに、ジャンル設定から分析・改善までを7つのステップに分けてご紹介します。

このシートを活用すれば、チャンネル運営に必要な要素を整理しながら、誰でも効率よくPDCAを回すことが可能です。

PDCAシートはここから無料登録でダウンロード可能です。

以下の7ステップを軸に、戦略的な運営方法を解説します。

チャンネル運営の具体的手順

①ジャンル決定

②競合リサーチ

③キャラクター設計

④価値定義

⑤コンテンツプロトタイプ作成

⑥スケジュール管理

⑦アナリティクス分析

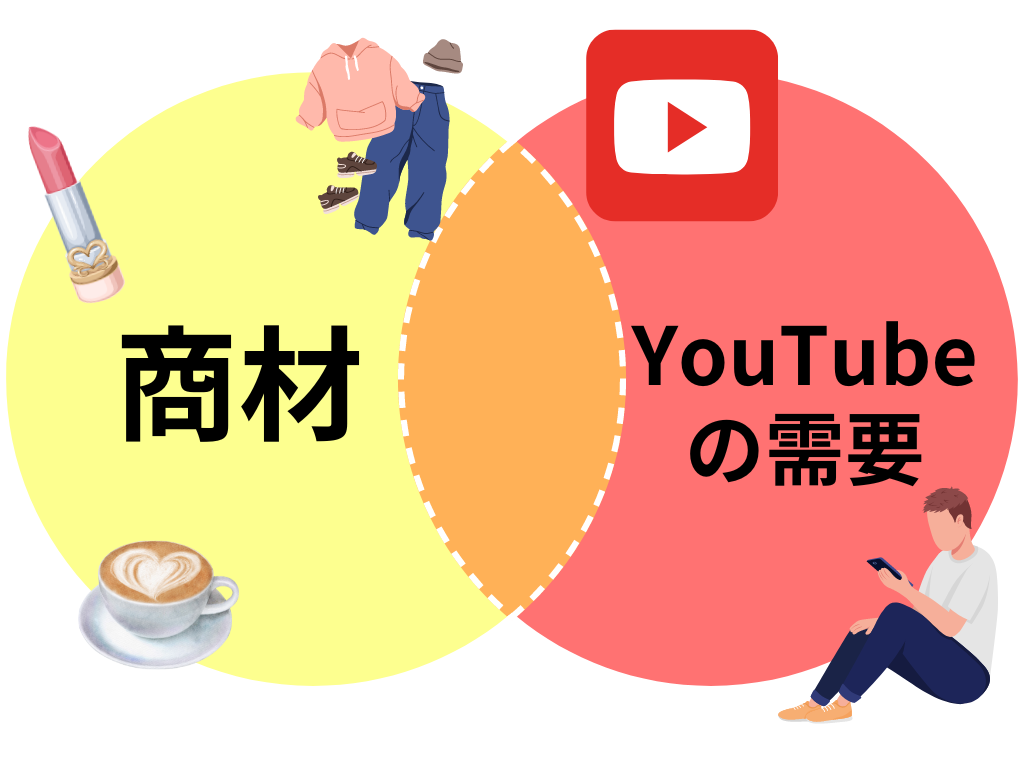

①ジャンル決定

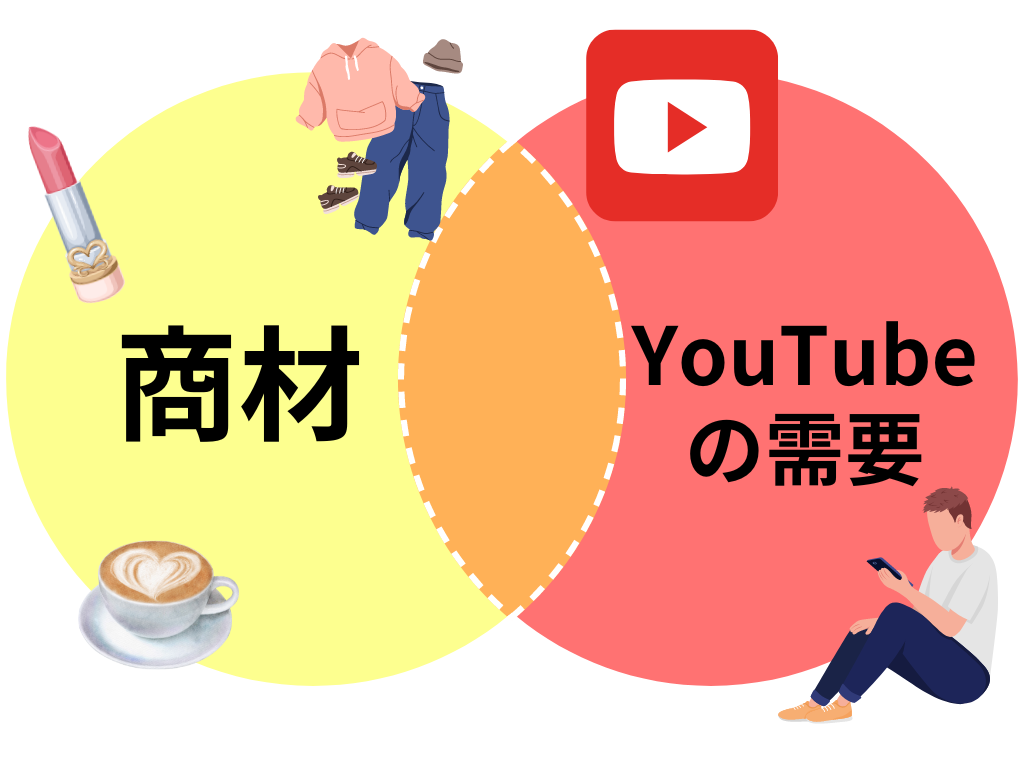

ジャンル決定はチャンネル運営の出発点であり、方向性を誤ると動画の再生数や登録者獲得に影響します。まず、自社の商材やサービスの特性を整理し、それを視聴者がYouTube上で求めているニーズと、どう結びつけられるかを明確にする必要があります。

ここでのニーズとは、視聴者が動画に求める価値のことで、例えば「役立つ情報」「エンタメ性」「暇つぶし」などが挙げられます。

重要なのは、自社が発信したい内容と、YouTube内で需要のあるテーマとの重なり部分を見つけることです。視聴者ニーズと合致しない場合は、YouTubeのアルゴリズム評価も下がり、関連動画やおすすめ欄に表示されにくくなります。

逆に需要ばかりに合わせすぎると再生数は伸びても、自社の目的である購買や問い合わせといったコンバージョンにはつながりにくくなります。アルゴリズムに評価される視聴者ニーズと、自社が達成したい目的の両方を満たすジャンル設計が重要です。

このバランスを適切に取ることが、チャンネルの露出機会を高めつつ、成果へ結びつけるための第一歩となります。

進め方のポイント

・YouTube検索やGoogleトレンドで関連キーワードを調べ、需要を確認

・「視聴者が求めるテーマ」と「自社が提供できる価値」が重なる領域を設定

こうした準備を行うことで、ターゲット層が興味を持ちつつ自社の価値も訴求できるジャンルを明確化できます。

②競合リサーチ

競合リサーチは、自社の方向性を決めるための参考材料になります。同ジャンルで伸びているチャンネルを分析することで、どのような企画や表現方法が視聴者に響いているのかが分かります。

調査方法の例

・登録者10万人前後で再生数が安定しているチャンネルを複数ピックアップ

・動画のタイトルやサムネイルに使われているキーワードやデザインを確認

・投稿頻度や動画時間、コメント欄の傾向から視聴者の反応を分析

これらを参考にしつつ、自社らしさを加えた企画を考案することで、単なる模倣ではなく差別化された動画制作が可能になります。

③キャラクター設計

動画に登場する人物は、視聴者との距離を縮める重要な要素です。視聴者は「何を言うか」だけでなく「誰が言うか」に注目しており、キャラクターの印象がチャンネルの成長を左右します。

設定項目例

・立場や肩書き:専門家としての信頼性か、親しみやすい案内役か

・話し方や雰囲気:落ち着いたトーンか、明るいテンションか

・出演人数:単独発信か、掛け合い形式か

一貫したキャラクター設計は、視聴者が安心感や親近感を持ちやすく、定期的な視聴やファン化につながります。

④価値定義

ペルソナ設計は「誰に」「何を」届けるのかを明確化するプロセスです。ターゲット像を具体的に設定し、その人に対してどんな価値を与える動画なのかを一文で言語化します。

ペルソナ設定例

・年齢・性別・職業・趣味などを詳細に記載

・悩みや課題、情報収集の傾向を具体化

これに基づき、「この動画を見れば〇〇が分かる」といった価値を明示すると、視聴者にとってチャンネルの目的が理解しやすくなり、視聴継続や登録につながります。

⑤コンテンツプロトタイプ作成

これまでの①〜④で言語化してきたチャンネルの強みや価値、発信テーマを、実際の動画企画として形に落とし込みます。

単に思いつきで企画を出すのではなく、チャンネル全体の方向性に沿った「型」を作ることが目的です。

企画を作る際には、以下の要素も同時にスタンダードとして決定します。

コンテンツプロトタイプ作成

・毎回の編集テイスト(文字の出し方・効果音・テンポ感など)

・撮影場所や背景の統一感

・サムネイルのデザイン・色使い・フォントルール

型をあらかじめ定めておくことで、「毎回編集テイストが違う」「動画ジャンルがバラバラ」という状態を防げます。

結果として、視聴者はチャンネルの雰囲気やテーマを一目で理解でき、「このチャンネルといえばこういう動画」という認知が定着します。

これはリピーターを増やし、ファン化を促すための重要な基盤となります。

⑥スケジュール管理

動画制作には企画・撮影・編集・公開と複数工程があるため、スケジュール管理が不可欠です。

管理ポイント

・台本作成・撮影・編集・公開日を明確化

・投稿ペース(週1本など)を固定して視聴者に期待感を持たせる

・公開後の初動分析をスケジュールに組み込み、改善を即時反映

PDCAシートを活用すれば、進行管理や役割分担が明確化し、更新頻度を安定させながら質を高められます。

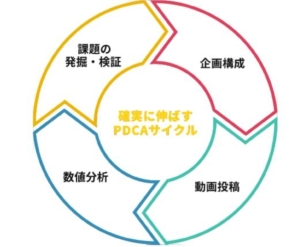

⑦アナリティクス分析

YouTubeアナリティクスは、チャンネル運営における成長のカギを握る重要なツールです。定期的にデータを確認し、動画の課題を明確にして改善を重ねることで、効率的なPDCAサイクルが回せます。

上図のように、「企画構成→動画投稿→数値分析→課題の発掘・検証」という流れを繰り返すことが重要です。

確認すべき主な指標

・視聴維持率が高い動画

どの動画が最後まで見られているかを分析し、構成や演出、企画トピックを次回企画に反映

・流入経路(検索、関連動画)

視聴者がどこから動画に辿り着いたかを確認しサムネイル戦略に活用

・登録者増加に貢献した動画

新規登録が増えた動画を特定しテーマや内容を類似企画に展開

さらに、再生回数だけでなく、クリック率(CTR)や平均視聴時間も重要な判断材料です。これらを組み合わせて分析することで、動画ごとの強みや改善点が可視化され、次の企画の精度が高まります。

このサイクルを継続的に回すことで、チャンネルのパフォーマンスが着実に向上し、長期的な成長につながります。PDCAを意識した運用こそが、YouTubeマーケティング成功の土台です。

効果的な動画制作のポイント

YouTubeやSNSで成果を出すには、ただ「良い映像」をつくるだけでは不十分です。視聴者の興味を引きつけ、最後まで見てもらい、アクションへと導く構成が求められます。

そのためには、台本・タイトル・サムネイルの各工程で緻密な設計が必要です。

台本・企画段階で視聴維持率を意識する

動画の離脱率は冒頭30秒で大きく分かれると言われています。

そのため、企画・台本の段階から「どのタイミングで視聴者にフックを与えるか」を緻密に設計する必要があります。

台本・企画段階で視聴維持率を意識

・冒頭で結論やベネフィットを提示

「この動画を最後まで見る価値は何か」を最初に伝え、視聴動機を高める

・視聴者の離脱ポイントを台本段階で排除

冗長な前置きを省き、テンポの良い展開を設計する

「5〜10秒ごとに画面変化を入れる」ことで集中力が維持できる

・演出・カット割りも台本に盛り込む

セリフだけでなく「画面に図解を表示」「テロップ強調」「カメラ切替」など、視覚情報のリズムを組み込むことで、離脱しにくい動画を撮影の段階から意識できる。

この段階で視聴者のペルソナを設定し、何に関心を持ち、どこで飽きやすいのかを考慮した構成が、維持率の高い動画の鍵となります。

クリックされるタイトル

タイトルは動画のクリック率(CTR)を決定づける最大要素の一つです。YouTubeチャンネルの成功事例を見ると、以下の共通点が見られます。

クリックされるタイトル

・数字や具体性を盛り込む

例:「売上が3倍に!中小企業向けSNS活用術5選」

視聴者が内容を即座にイメージでき信頼性が増す

・ターゲット層を明示する

例:「30代女性必見」「初心者向け」など、対象が明確だとクリック率が向上

・意外性や疑問を引き出す言葉

例:「知らないと損する」「なぜ今注目されているのか?」

このような煽り要素が視聴動機を高める傾向

・SEOキーワードを自然に挿入

検索経由の流入を狙う場合は、GoogleやYouTube検索のトレンドキーワードを調査して盛り込む

タイトルは短く端的に(全角30文字前後)まとめることが推奨されており、スマホ表示で見切れないように工夫することも重要です。

サムネイルのデザインのコツ

サムネイルは「視覚でクリックさせる最初のトリガー」です。CTRを高めるデザインには以下のポイントがあります。

サムネイルのデザインのコツ

・人物の表情を大きく写す

驚きや喜びといった感情が一目で伝わると、視聴者は興味を持ちやすい。

・文字は少なく、視認性を重視

スマホで見ても読めるフォントサイズが必須

ゴシック体の太文字が一般的

・色使いにメリハリをつける

背景と文字色のコントラストを強調し、視線を自然に誘導する

ブランドカラーを統一して「チャンネルらしさ」を出すのも有効

・ 情報量は1つに絞る

伝えたいテーマをサムネ内で一点に絞ることで視覚的な整理がつきやすい

クリック率が上がる

・タイトルとの補完関係を意識

サムネとタイトルが同じ内容を繰り返すのではなく、補完し合うことで「情報の広がり」を持たせる

成功目安としてサムネイルは、「パッと見で内容が理解できる」レベルでシンプルに仕上げることが大事です。

効果的な動画制作は、企画段階から「視聴者心理」を徹底的に考えることが不可欠です。台本で維持率を意識し、タイトルでクリックさせ、サムネイルで第一印象を決定づける。

この3つを連動させることで、再生回数だけでなく、コンバージョンやブランド認知にも直結する成果を得られます。

YouTubeマーケティングを成功させるためのポイント

YouTubeで安定した成果を出すためには、再生回数や登録者数にとどまらない戦略的な視点が必要です。

長期的な計画・実質的な成果指標の設定・継続的な改善とトレンド対応力が、成功を左右する重要な要素となります。

長期的視点で計画を立てる

YouTubeは成果が出るまでに時間がかかるプラットフォームです。チャンネル開設後すぐに大きな結果を期待するのは現実的ではなく、半年から1年ほどの中長期的な運用を前提とした計画が必要です。

動画は投稿後も蓄積されて資産として働くため、継続することで検索や関連動画からの視聴流入が増加し、チャンネルの成長速度も加速します。

取り組みのポイント

・開設初期は週1〜2本の安定した投稿を継続

・投稿本数や再生数に加え、視聴維持率・登録者増加を確認

・少なくとも半年以上の継続を前提にKPIを設計

短期で結果が見えにくい時期でも、定期投稿とデータ蓄積を重ねることで中長期的な成果につながる下地が整います。

売上・問い合わせへの影響を重視

再生回数や登録者数は成長の目安になりますが、それだけで成果を判断するのは不十分です。企業運営では、YouTubeが売上や問い合わせなどの具体的な成果に、どれだけ貢献しているかを評価することが重要です。

見るべき指標例

・動画経由の問い合わせ件数や資料請求数

・視聴後のECサイト訪問や購入数

・問い合わせフォームやランディングページのコンバージョン率

これらを営業やマーケティングのデータと連携し、動画施策の成果を可視化することで、改善方向が明確になります。

見栄えの良い数字(再生回数や登録者数)ではなく、事業成果に直結する指標を重視する視点が必要です。

継続的改善とトレンド対応

YouTubeはアルゴリズムや視聴者の嗜好が変化しやすいプラットフォームです。上述したように、視聴データを定期的に分析し、改善を繰り返しながら最適化していく柔軟な対応が求められます。

改善サイクルの例

1.データ確認:視聴維持率、クリック率、流入経路を分析

2.改善策実行:サムネイルやタイトル、構成を最適化

3.次回反映:改善結果を次の動画制作に反映

さらに、YouTubeショートやライブ配信など新機能を試し、トレンドを取り入れた柔軟な運用を行うことで、アルゴリズムへの適応と視聴者層の拡大が期待できます。こうした継続的な改善と新しい試みが、長期的な成功を支える基盤となります。

3つのポイントを押さえることで、再生数や登録者数にとどまらず、売上やブランド強化といった実質的な成果につながる運用が実現します。

成功事例から学ぶ

YouTubeを活用した企業・店舗の成功事例は、チャンネル運営のヒントを具体的に示してくれます。

1.商品認知

2.ブランド価値の向上

3.地域集客

3つの観点から、3つの事例を紹介し実践に活かせるポイントを整理します。

1,タカラトミー公式チャンネル

引用元:タカラトミー公式チャンネル

タカラトミー公式チャンネルは、新商品紹介や遊び方動画を中心に展開し、視聴者に商品の魅力をわかりやすく伝えています。

動画説明欄には購入リンクを設置し、視聴から購買までの導線を自然に形成しています。

タカラトミー公式チャンネルの特徴

・商品の使い方や遊び方を動画で解説し、購入後の利用シーンを想起させる

・動画説明欄にECサイトや関連リンクを設置し、購買導線を明確化

・発売時期に合わせた動画配信で注目度を最大化

2,VOGUE JAPAN公式チャンネル

引用元:VOGUE JAPAN公式チャンネル

VOGUE JAPAN公式チャンネルは、ファッションや美容に特化し、洗練された世界観を発信しています。

モデルや著名人を起用したコンテンツにより、ブランド価値を高めながら認知拡大を実現しています。

VOGUE JAPAN公式チャンネルの特徴

・トレンド性の高いメイクやスタイリングの提案

・著名人の出演による話題性と信頼性の確保

・ショート動画など多様な形式を取り入れ、接点を増加

ポイント

・ブランドの世界観を動画で体感させることで好感度を向上

・SNSや検索流入を活用し、幅広い層への認知拡大を図る

3,ハードオフ久留米国分店

引用元:ハードオフ久留米国分店

ハードオフ久留米国分店は、店長自らが登場するユニークな動画で話題を集め、地域密着型の集客に成功しています。ジャンク楽器を使った演奏動画は数百万回再生され、全国から注目を集めました。

ハードオフ久留米国分店公式チャンネルの特徴

・店長自らが演奏・企画・編集まで担当する手作り感

・「ジャンク楽器演奏動画」がSNSで拡散し話題化

・コメント欄を活用し、地域視聴者との交流を促進

ポイント

・親近感のある動画で視聴者との距離を縮め、来店動機を創出

・ローカル店舗でも動画の話題性で全国規模の認知獲得が可能

これらの成功事例は、目的に応じた動画の企画と運用戦略を明確化することが成功の鍵であることを示しています。

参照元:Keywordmap Academy「YouTubeマーケティングの成功戦略|5の成功事例とテクニック」

まとめ:自社運用が不安な場合はプロへの相談も有効

YouTubeマーケティングは認知拡大や集客に有効ですが、成果を出すには企画力や編集スキル、データ分析など幅広い知識が必要です。特に運用初期は再生数が伸びにくく、試行錯誤を繰り返す中で、時間や労力がかかる点も課題となります。

社内リソースが限られている場合や効率的に成果を出したい場合には、専門知識を持つプロに相談するのが有効です。外部のサポートを受けることで、戦略設計から制作・改善までを一貫して任せられ、運用の負担を軽減できます。

実績豊富な「仕掛人」なら、ターゲットや目的に応じた最適な戦略を提案し、チャンネル立ち上げから運用改善まで丁寧に伴走します。

動画制作や分析ノウハウが不足している企業でも問題ありません。安心して任せられるパートナーとして、効果的なチャンネル構築を強力にサポートしますのでお任せ下さい。

まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。