ブログ記事「YouTube運用代行の費用相場は?選び方と目的別おすすめ会社【2025年最新】」を公開しました

2025.07.29

ブログ記事「YouTube運用代行の費用相場は?選び方と目的別おすすめ会社【2025年最新】」を公開しました。

「YouTubeを活用したいけれど、何から始めれば良いのかわからない?」

「外注したいけれど、費用や内容の違いが見えづらい」

本記事では、YouTube運用代行の費用相場やサービスの違い、依頼先の選び方について解説します。

2025.07.29

ブログ記事「YouTube運用代行の費用相場は?選び方と目的別おすすめ会社【2025年最新】」を公開しました。

「YouTubeを活用したいけれど、何から始めれば良いのかわからない?」

「外注したいけれど、費用や内容の違いが見えづらい」

本記事では、YouTube運用代行の費用相場やサービスの違い、依頼先の選び方について解説します。

2025.07.29

「YouTubeを活用したいけれど、何から始めれば良いのかわからない?」

「外注したいけれど、費用や内容の違いが見えづらい」

このような悩みを抱える担当者は少なくありません。

特に芸能やエンタメ系のチャンネルでは、視聴者の心をつかむ企画力や、継続的にファンを増やす設計が求められます。

本記事では、YouTube運用代行の費用相場やサービスの違い、依頼先の選び方について解説します。初めての方でも安心してスタートできるでしょう。

YouTube運用代行にかかる費用は、月数万円から100万円以上と非常に幅があります。

この違いは「どこまでを依頼するか」によって決まります。編集だけ頼むのか、企画や撮影まで任せるのか、料金も成果も大きく変わってくるのです。

まず、プラン全体像を把握し、自社の目的や予算に応じて、適切な代行範囲を見極めましょう。

YouTube運用代行のサービスは、大きく分けて4つに分類されます。

このように、費用が高くなるほど対応範囲が広がり、成果に直結するプロ仕様のサポートが得られます。「ファンを獲得したい」「世界観を構築したい」といった目的には、中〜上位プランが推奨されます。

どのプランを選ぶか迷ったときには、それぞれのメリット・デメリットを比較しておくことが重要です。

価格に見合った成果を出すには、「自社の目的と代行内容が一致しているか」が判断の軸となります。

以下、費用帯別のメリットと注意点をまとめました。

| 月額費用帯 | 主なメリット | 注意すべきデメリット |

| 5〜10万円 | 安価に始められ、編集作業の負担を軽減できる。 | 企画力や分析支援がなく、動画の質や伸びしろに限界がある。 |

| 10〜30万円 | 戦略的な投稿が可能になり、視聴維持率の向上・コンテンツの方向性も相談可能。 | 撮影や広告運用などを別途契約する必要があり、結果として手間が増える場合がある。 |

| 40〜100万円 | 撮影・編集・分析が一体となった本格運用が可能になる。

ブランディングにも最適。 |

担当チームとのコミュニケーション量が増える。柔軟な変更に時間がかかるケースもある。 |

| 100万円以上 | 完全委託型で、広告連携・SNS運用も含まれる。

圧倒的な成果を狙える。 |

高コストのため、短期施策には不向き。社内での稟議やROI検証が必要になることも多い。 |

YouTube運用を外注する際に、多くの担当者が最初に迷うのが「フリーランスと代行会社、どちらに頼むべきか?」という点です。

コストの安さを重視するか、安定した成果を求めるかで選択肢は変わってきます。特に芸能やエンタメ系チャンネルでは、“継続性”と“企画力”の差が成果に直結します。

費用を抑えてスタートしたいならフリーランス、成果を確実に出したいなら代行会社が安心です。それぞれのメリット・デメリットを比較します。

メリット

・初期費用や動画1本作製のコストが安い

・少人数のやりとりで柔軟かつスピード感のある対応が可能

・簡単な編集や動画量産に向いている

デメリット

・スキルの幅や品質にバラつきがあり、当たり外れが大きい

・本格的な戦略提案や効果測定は対応外なことも多い

・担当者の急な辞退や納期遅延のリスクがある

費用を抑えて始めたい方にとって、フリーランスは魅力的な選択肢です。けれど、安定した成果や長期的な運用を目指すなら、体制の整った代行会社を検討するのが安心と言えるでしょう。

メリット

・専門チームによる分業体制で、クオリティが安定

・企画から分析まで一貫して対応してくれる

・フリーランスに比べてノウハウが蓄積されている

デメリット

・費用が高額になりやすい

・コミュニケーションが形式的になりやすい

・柔軟なスケジュール対応が難しいことがある

成果を重視するなら、分業体制と実績を備えた代行会社が有力です。コストはかかりますが、安定した品質と再現性のある運用体制により、長期的な成果が期待できます。

担当者の“個”に頼るか、“チーム”の力に期待するかが分かれ目です。以下の表で比較してみました。

| 項目 | フリーランス | 代行会社 |

| 対応スピード | ✓ 直接やりとりで迅速な修正が可能 | ✓ 担当者の変更や確認体制でミスが少ない |

| スキルの幅 | △ 専門分野に特化しているが、不得意もある | ◎ 企画・撮影・編集・分析すべてに専門チームがいる |

| 品質管理・レビュー | ✕ 個人裁量による納品でムラがあるケースも | ◎ 社内チェック体制で品質が安定している |

| コミュニケーション | ✓ 直接やりとりができる | △ 担当を通してやりとりするためレスポンスに時差が出ることも |

芸能やタレント系のチャンネルでは、「その人の魅力を引き出す」繊細な編集や企画力が必要になります。そのため、各工程に専門性を持つ代行会社に任せた方が、より“世界観”の表現力が高くなるでしょう。

長期的にファンを獲得したいエンタメ系は、継続力と再現性のある会社のほうが安心です。

フリーランスに依頼する際の不安点

・担当者が変わると編集の雰囲気も変わってしまう

・急な体調不良や多忙により、依頼を断られるケースもある

・成果分析や改善提案が断続的でPDCAが回らない

代行会社の強み

・業務の標準化により、どのスタッフでも再現性の高い動画を制作

・担当変更にも対応できるバックアップ体制がある

・月次レポートやKPI設計など、改善・成長サイクルを構築できる

特に地方アイドルやモデルのように“人の魅力”で勝負するチャンネルでは、ファンを惹きつけ続ける企画力や、動画のデザインに統一感があることが信頼につながります。

こうしたブランディングを安定して行うには、特定の人に頼りすぎないことが重要です。仕組みとして、サポートできる体制が整った代行会社を選べば安心でしょう。

YouTube運用代行は、会社ごとに得意分野や対応範囲が大きく異なります。動画編集が得意な会社もあれば、企画やSNS連携まで包括的に担う会社もあるからです。

会社を選ぶ前にすることは、“自分たちのやりたいこと”を明確にしておくことです。

なぜなら、依頼する側がイメージを持たずに相談しても、ミスマッチな提案を受けたり、的外れな動画が完成してしまう可能性があるからです。

以下の6つを資料にまとめておくとスムーズです。

1.チャンネルの目的は何か?(例:アイドルグループのファン獲得、ライブ動員)

2.誰に届けたいのか?(例:10〜30代の女性ファン、ライト層)

3.お手本にしたいチャンネルは?(例:乃木坂公式、Youtuber芸人など)

4.どんな企画をしたいか?(例:ドッキリ/質問コーナー/舞台裏密着)

5.動画の更新頻度と本数は?(例:月4本以上)

6.1年後のゴール設定(例:登録者数1万人/月間再生10万回など)

これらを明確にすることで、代行会社側も的確な戦略や企画案を提示しやすくなります。結果として「一緒に育てていく」感覚でチャンネル運用がスタートできます。

依頼先は“何をどこまで任せるか”に応じて選ぶのが鉄則です。多くの失敗例は、「値段」「実績数」だけで決めてしまったパターンです。

チェックすべきポイントを整理すれば、自社の目的に合うパートナーかどうか見えてきます。

比較すべき主な項目一覧(チェックリスト)

| チェック項目 | 確認ポイントの内容 |

| ジャンルの実績 | アイドル/芸人/Vtuberなど、近い属性のチャンネルを運用した経験があるか? |

| 対応範囲 | 企画・撮影・編集・投稿・分析など、どこまで一貫して対応できるか? |

| 提案力 | こちらの方向性を汲み取り、具体的な企画や改善提案を出してくれるか? |

| チーム体制 | 担当者は何名か? サポート体制があるか?(例:現役クリエイター2名体制) |

| やりとりのしやすさ | LINE/Chatworkなどでスムーズに連絡が取れるか? |

| 料金プランの明確さと柔軟性 | 単発プランや追加制作、途中変更の対応が明記されているか? |

| 撮影・編集のクオリティ確認 | 過去動画を見て「テンポ・見やすさ・離脱率の低さ」をチェック(芸能系なら“ファンが定着しやすいか”) |

・「実績は多い」が、自社と似たジャンルの経験がない

・編集がきれいでも、構成や企画に深みがない

・質問への回答が遅く、契約条件が曖昧なまま進めようとする

数ある代行会社のなかでも、仕掛人はエンタメ系に特化した強みを持つ希少な存在です。

「ただ動画を作るだけでなく、ファンを惹きつけ、継続的に見てもらえる構成力・演出力・世界観の設計」に優れています。地方のアイドルや芸人、モデルのプロデュースにも最適です。

芸能・タレント系に強い実績があるからこそ、“推したくなるチャンネル”がつくれます。

仕掛人の主な実績と特徴

| ジャンル・案件タイプ | チャンネル例・内容 | 強み・成果 |

| 自社運用チャンネル | 「はすきぃと嫁ぴぃ」登録者25万人夫婦ドッキリ&日常系 | “笑い×共感×愛着”でファンを惹きつける設計に成功 |

| アイドルグループ | ファンを増やす企画構成・見せ方を設計 | 人の魅力を引き出す演出が可能/ファン形成に強み |

| Vtuber | 構成・演出から世界観づくりまで対応 | 没入感と継続視聴を促す演出に定評あり |

| 企業エンタメ系 | 企画・演出を含むチャンネル立ち上げ支援 | 認知拡大と親近感のあるチャンネル構成が得意 |

仕掛人は「ただ登録者を増やす」だけでなく、「愛着を持ってもらうチャンネルづくり」に長けています。特に地方アイドルやモデルなど、人物の魅力を伝えてファンを育てる分野に適しています。

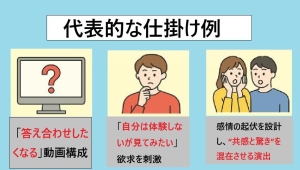

視聴者が思わず“続きが見たい”と思う仕掛けづくりに特徴があります。仕掛人の最大の魅力は、「視聴者の知的好奇心や感情をくすぐる」独自の企画術です。

✅「答え合わせしたくなる」動画構成

(例:○○してみた結果…/○○を買ってみたら予想外の展開に)

✅「自分は体験しないが見てみたい」欲求を刺激

(例:ニートが全財産を賭けたら/カップルにドッキリ)

✅構成の中に感情の起伏を設計し、“共感と驚き”を混在させる演出

さらに、運営後の再生回数や登録者数の伸びも高く、コンサルを受けたチャンネルの99%以上が改善効果を実感しています。

まだ、チャンネルの方向性が定まっていない人でも、安心してスタートできます。多くの企業や個人が最初に抱える悩みは、「何から始めたらいいのか分からない」というものです。

仕掛人では、以下のような柔軟な対応で、ゼロベースの立ち上げを全面サポートしています。

✅運用目的や事業内容を丁寧にヒアリング

✅ターゲットやジャンルに応じて、具体的なチャンネル構成や企画案を複数提示

✅専属クリエイターによるディレクションで、一緒に方向性を育てていける体制

✅撮影研修・投稿代行など、実務面のサポートも充実

とくに地方のアイドルプロダクションなど、「YouTubeはやりたいが、ノウハウがまったくない」というケースにとって、“丸投げOK”で始められる安心感は非常に大きなメリットです。

YouTube運用代行の費用は、依頼する内容や目的によって大きく異なり、相場は月数万円〜100万円以上と幅広く存在します。

編集だけを任せる低予算プランから、企画・撮影・分析までを一括で支援するプロデュース型まで、目的に応じた選択が必要です。成功のカギは、自社のチャンネル目的を明確にし、それを最適なかたちで実現できるパートナーを見つけることです。

特にエンタメ系やファンづくりを重視する方には、企画力・分析力・演出力に優れた「仕掛人」が心強い存在になります。登録者や再生数といった数字だけでなく、「ファンに愛されるチャンネル」へ育てる視点で支援してくれるのが強みです。初期の企画段階からのご相談も歓迎しています。

まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。

2025.07.22

ブログ記事「【京都・大阪エリア】おすすめのYouTube運用代行会社5選」を公開しました。

「YouTubeを活用したいけど、ノウハウがないし外注先の選び方も分からない?」

本記事では、京都・大阪エリアで信頼できるYouTube運用代行会社5社を厳選し、それぞれの特徴やサービス内容をご紹介します。

最適なパートナー選びのヒントとしてご活用ください。

2025.07.22

「YouTubeを活用したいけど、何から始めてよいか分からない?」

「社内にノウハウがないし、外注先の選び方も分からない?」

このように悩む担当者は多いことでしょう。

近年、企業の情報発信や採用活動において、YouTubeの活用はますます重要性を増しています。けれど、成果を出すには専門的な知識と戦略が不可欠です。

本記事では、京都・大阪エリアで信頼できるYouTube運用代行会社5社を厳選し、それぞれの特徴やサービス内容をご紹介します。

最適なパートナー選びのヒントとしてご活用ください。

YouTubeは企業のブランディングや集客に有効な手段です。しかし運用には高い専門性と継続的なリソースが必要となり、社内だけで対応するのはとても困難です。

こうした課題を解決する手段として、YouTube運用代行サービスの活用が、注目されています。「なぜ外注が必要なのか?」くわしく解説します。

企業がYouTube運用を外部に依頼する理由は、社内の人手や専門知識だけでは対応が難しいからです。

YouTubeを運用するには、下記のような多くの業務があります。

・動画の企画

・撮影・編集

・投稿管理

・アナリティクス分析など

これらをすべて、社内の1人または少人数で担うのは、現実的ではありません。特に中小企業やスタートアップにとって、専任の動画マーケティング担当を置くのは負担が大きく、結果として手がつけられずに放置されるケースも多く見られます。

一方、YouTube市場は年々競争が激化しており、参入しても成果を出すには一定のノウハウと体制が必要です。そこで活用されているのが、YouTube運用代行サービスです。

動画マーケティングに特化したプロの支援を受けることで、スピード感のある立ち上げと、戦略的な改善運用が可能になります。

また、代行会社はYouTubeの最新アルゴリズムやトレンド、視聴者行動に精通しているため、自社内では得られない知見を取り入れることができる点も大きな魅力です。

YouTube運用をプロに委託することで得られるメリットは、単に業務を代行してもらうだけではありません。

戦略立案から制作、分析・改善までを一貫して担う体制が整っているため、より確実に成果を出すことができます。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

| メリット | 内容の詳細 |

| 高品質の撮影・編集 | 魅力的な構成や視聴維持率を意識したカット、クオリティの高い映像制作が可能 |

| 戦略立案と分析力 | 投稿後の反応データを分析し、サムネイルや動画構成を最適化 |

| 更新の安定化 | スケジュール管理を代行会社が担うことで、月数本ペースの投稿を確実に維持 |

| 他媒体との連携支援 | Instagram・TikTokなど他SNSと連携し、クロスメディアでのブランディング強化ができるケースも多い |

また、多くの代行会社では、過去に成功した他社チャンネルの知見や業種別の傾向を踏まえた提案が可能です。これにより、運用の無駄を減らし、早期に結果を出せる確率が高まります。

特に「運用にかける時間が足りない」「何を改善すべきか分からない」といった課題を持つ企業にとって、代行会社は成果創出のための最短ルートとなり得ます。

関西エリアには、YouTube運用に強みを持つ実力派の代行会社が複数存在します。動画制作や戦略設計はもちろん、広告運用やSNS連携までサポート内容は多岐にわたります。

以下、京都・大阪を拠点に活躍する、注目のYouTube運用代行会社5選をご紹介します。

出典元:株式会社仕掛人

株式会社仕掛人は、京都を拠点に「成果に直結するYouTubeチャンネル運用」を専門とするプロフェッショナル集団です。10万回再生を超える動画の制作実績は500本以上あり、他社には真似できない高い企画力を強みとしています。

代表自身が登録者20万人以上のチャンネルを運営しており、YouTube公式イベント「CREATOR COLLECTIVE 2024」の企画プレゼン大会で優勝しました。その企画力は、YouTube公式にも認められています。

社内には現役の動画クリエイターが複数在籍しており、実践的な知見を活かした提案力にも定評があります。特に、エンタメジャンル、芸能ジャンルにおいて、人にファンを付けるチャンネル運用を得意としています。

同社の運用は、ただ撮影や編集を行うのではなく、市場調査やジャンル選定を含む「チャンネル設計」からスタート。独自開発の分析システムと蓄積されたデータを活用し、視聴維持率や登録者の増加につながる戦略を構築しています。

さらに、「1本の動画」だけでなく、チャンネル全体の世界観や統一感を重視した設計方針を採用。すべての動画に一貫したメッセージや構成を持たせることで、視聴者の離脱を防ぎ、チャンネルの成長へとつなげています。

・市場調査から投稿・分析・改善提案までワンストップ対応

・タイトル・サムネ・構成など、すべてを視聴者目線で設計

・投稿品質と本数を保つ運用体制(専属スタッフ2名以上が担当)

・視聴維持率を高める編集技術(カットテンポ・テロップ・BGM)に定評

「とにかく成果を出したい」「伸び悩むチャンネルを立て直したい」という企業にとって、頼れるパートナーとなる一社です。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社仕掛人 |

| 所在地 | 京都府京都市下京区玉津島町294 |

| 主なサービス内容 | YouTube運用代行・コンサルティング・各種SNS運用・Webページ制作・インフルエンサーマーケティング事業 |

| 費用目安 | 要問い合わせ |

出典元:株式会社ギャザーリンク

株式会社ギャザーリンクは、Web制作からマーケティング支援までを一手に担う総合支援企業です。YouTubeショート動画の制作・広告運用支援など、集客や売上向上に直結する多彩なサービスを展開しています。

なかでも、Web広告運用のノウハウに特化している点が大きな強みです。短期間で成果を求める企業に対しても、スピーディかつ実践的な支援が可能です。

さらに、サイト制作後の運用フェーズでは、アクセス解析や改善提案を含むアフターサポート体制を整えており、継続的な成果改善にも対応しています。

また、SNS広告やSEO、AIツール導入支援などにも幅広く対応し、Web全体を見据えた戦略的なマーケティング設計を実現。トータルな視点から、企業のデジタル施策を強力にサポートしてくれます。

・YouTubeショート広告やSNS動画に対応したスピード重視の動画制作

・アクセス解析に基づく改善提案でPDCAを確立

・SEOやWeb広告との連携による総合戦略設計に対応

WebやSNSとの相乗効果を活かしながら、動画による集客・販促を最大化したい企業におすすめの1社です。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社ギャザーリンク |

| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池上る橘町631-3 三洋橘ビル5F |

| 主なサービス内容 | YouTube動画制作・Web広告運用・ショート動画活用支援・SNS運用代行・アクセス解析・改善提案 |

| 費用目安 | 要問い合わせ |

出典元:ベアスター株式会社

ベアスター株式会社は、SNS運用とYouTubeコンサルティングを軸に、企業のデジタルマーケティングを総合的に支援する企業です。 YouTubeをはじめ、Instagram・TikTok・X(旧Twitter)・LINEなど複数のSNSを活用し、ブランディングから集客までをワンストップでサポートしています。

注目すべきは、登録者8万人超の自社YouTubeチャンネルで培ったリアルな運用実績です。現場に即したノウハウをもとに、チャンネル立ち上げから企画・撮影・編集・サムネイル制作・投稿・分析・改善までの全工程をフルサポート。成果につながる運用体制を提供しています。

また、YouTubeと他のSNSを連動させたクロスメディア展開にも強みを持っています。InstagramやLINE広告などとの組み合わせで、認知獲得から集客までの導線設計を強化。動画マーケティングの効果を最大化します。

さらに、運用面ではクライアント企業の担当者と密に連携し、社内チームとの協業体制を築くことで、動画内製力の向上にも貢献しています。外注にとどまらない“共創型”の支援スタイルが、同社の大きな特長です。

・登録者8万人超の自社YouTube運営実績に基づいたリアルな支援

・撮影・編集・分析・サムネ制作・改善提案までワンストップ対応

・継続的な運用で成果を積み上げるPDCA型マーケティング

・担当者との連携による「内製×外注」ハイブリッド支援も可能

「YouTubeを軸に、他SNSも活用したい」「社内と協力しながら継続的に成果を出したい」企業にとって、最適な運用パートナーのひとつです。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | ベアスター株式会社 |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-7 東栄ビル4階 |

| 主なサービス内容 | YouTubeコンサルティング・SNS運用代行(Instagram・TikTok・X・LINE)・Web広告運用・サイト構築・採用支援 |

| 費用目安 | 運用代行プラン 200,000円 / 月額 |

出典元:株式会社Suneight

株式会社Suneight(サンエイト)は、ビジネスチャンネルに特化したYouTubeマーケティングの専門会社です。売上向上・採用強化・認知拡大など、企業の目的に直結する動画運用支援を強みとしており、戦略設計から撮影・編集・投稿・分析までを一貫体制で提供しています。

注目すべきは、YouTube SEO(VSEO)対策に優れている点です。検索結果や関連動画への表示を最適化するアルゴリズム対策に精通しており、単なる動画制作にとどまらない成果を出す”運用体制を構築しています。

また、企業ごとに専任担当者を配置し、戦略設計・改善提案・進捗管理までをワンストップで担当。初めての動画運用でもスムーズに立ち上げられる安心感が評価されています。

さらに、YouTubeだけでなく、TikTokを活用した採用マーケティングにも注力。Z世代をターゲットにしたSNS戦略を展開し、企業ブランディングと若年層採用の課題解決を同時に支援しています。

動画マーケティングとSNSを融合させた戦略的なアプローチで、企業の成長をトータルに支えるパートナーです。

・戦略設計〜撮影・編集・投稿・分析まで社内一貫体制

・専任担当者による密な伴走型サポート

・YouTube SEO(VSEO)を活用した検索・関連動画対策

・採用支援としてのTikTok活用支援も可能

・東京・大阪の2拠点体制で全国企業に対応

「成果が見えるYouTube運用がしたい」「採用や販促に動画を活かしたい」そんな企業にとって、Suneightは戦略的かつ実行力のあるパートナーです。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社Suneight |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル8階 |

| 主なサービス内容 | YouTube戦略設計・動画制作(企画・撮影・編集)・VSEO対策・TikTok運用支援・チャンネル運用・分析・改善 |

| 費用目安 | 要問い合わせ |

出典元:株式会社グラッドキューブ

株式会社グラッドキューブは、デジタル広告運用に特化した実力派企業です。YouTubeをはじめとする動画広告やSNS広告に強みを持ち、Google Premier Partner Awards 2019「動画広告部門」で日本国内最優秀賞を受賞した実績からも、その高い信頼性と効果がうかがえます。

YouTube広告の配信・運用から、動画制作、チャンネル運用支援までをワンストップで対応。広告効果の最大化を図るために、潜在層〜準顕在層への動画接触を重視し、検索広告やSNS広告と連携させたクロスメディア戦略を展開しています。

また、単なる視聴で終わらせず、購入や問い合わせなどの行動につながる導線設計を実現しています。さらに、自社で3つのYouTubeチャンネルを運用しており、そこで得たリアルなデータを活かした改善のPDCAサイクルも強みです。

運用と制作の両面から“成果に直結する動画マーケティング”を支える体制が整っている点が最大の魅力です。

・Google動画広告アワード最優秀賞受賞の信頼と実績

・YouTube広告運用×SNS・検索連携によるクロスメディア戦略

・自社3チャンネル運用によるリアルな改善ノウハウ

・潜在層へのアプローチと透明性の高いレポート体制

・制作・配信・分析を一気通貫で支援可能な総合力

広告に特化した代行会社を探している企業にとって、グラッドキューブは高精度かつ網羅的に成果を追求できる一社といえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | 株式会社グラッドキューブ |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F |

| 主なサービス内容 | YouTube広告運用・動画制作・SNS広告運用(Instagram・Facebookなど)・クロスメディア戦略・分析・改善提案 |

| 費用目安 | 要問い合わせ |

YouTube運用代行会社を選ぶ際は、見た目の実績や価格だけでなく、自社の目的や体制に合ったパートナーを選ぶことが重要です。

以下、3つの視点を押さえておくと、ミスマッチを防ぎ、運用成果を最大化しやすくなります。

まず、重要なことは、代行会社がどこまでの工程に対応しているかを見極めることです。

YouTube運用は、単なる撮影・編集だけではなく、戦略立案から台本制作、投稿代行、広告運用、分析まで多岐にわたります。

依頼したい範囲と会社の対応範囲が一致しているかを、事前に確認しましょう。

以下のような項目をチェックするのが有効です。

・戦略設計・ジャンル選定などの上流設計に対応しているか

・撮影・編集・サムネイル制作などの制作面に強いか

・投稿代行・広告配信・分析レポートまで一貫対応か

フルパッケージ型か、一部のみの代行型かで費用や社内負担も変わるため、具体的な対応範囲は事前に整理しておきましょう。

代行会社の実績と得意分野を調査します。どれほど経験豊富な企業でも、自社と異なる業界やジャンルに特化している場合、成果が出にくいことがあります。

したがって、自社の業種に近い成功事例があるか、運用ノウハウが自社目的にマッチしているかを確認しましょう。

以下の観点が参考になります。

・企業系・エンタメ系・教育系などのジャンル特化の有無

・士業、飲食、医療、小売など業種別の支援実績

・チャンネル登録者数や再生数などの具体的成果データ

「バズを狙う」か「継続的に育てる」かでも、選ぶ会社が異なってきます。

自社が担う業務と外注する業務をあらかじめ明確にしておくことが肝心です。

「丸投げ」で依頼するよりも、自社でリソースを活かせる部分は担当し、専門性が必要な工程だけを外注する方が、費用対効果も高くなります。

まずは以下の点を整理しておきましょう。

・目的(認知拡大・採用支援・販促など)とKPI(登録者数・再生数)

・自社内でできる作業(撮影協力・ネタ出し・社内PR連携など)

・外注したい作業(編集、投稿代行、分析、広告など)

このように業務分担を事前に設計しておくことで、スムーズな連携と成果につながります。

この記事では、京都・大阪エリアでおすすめのYouTube運用代行会社を5社ご紹介しました。それぞれに異なる強みや運用スタイルがあり、自社の目的や体制に合った会社を選ぶことが、成果を出すための第一歩です。

気になる会社があれば、まずは相談や見積もり依頼を行ってみましょう。実際に話をすることで、Webサイトだけでは分からない提案力や対応力、費用感、担当者との相性などを具体的に把握できます。複数社に問い合わせて比較検討するのも有効です。

株式会社仕掛人では、貴社の課題や目的を丁寧にヒアリングした上で、YouTubeを活用した最適な戦略と運用方法をご提案します。

「まず何から始めたらいいのか分からない」という段階でも、戦略設計から投稿・分析まで、全体を見据えたサポート体制で対応可能です。

チャンネル運用でお悩みの方は、まずは一度お問い合わせください。貴社に最適なYouTube活用法をご提案いたします。

2025.07.15

ブログ記事「【2025年版】YouTube収益化を最短で達成するコツ」を公開しました。

YouTubeの収益化の条件と、収益化を最短で達成するためのポイントを紹介しています。

収益化を目指すには、YouTubeというプラットフォームのアルゴリズムの仕組みを理解することが重要です。攻略するべきポイントを理解して、最短距離で収益化を達成させましょう。

収益化を目指している個人や企業の方は必見です。

2025.07.12

ブログ記事「【集客に繋げる】飲食店YouTube活用方法」を公開しました。

飲食店がYouTubeを運用する上でのポイントや実際の成功チャンネルの例を紹介しています。

なかでも、本記事では大手の店舗やチェーン店ではなく、個人経営店での運用例に焦点を置いています。

YouTube運用を考えている飲食店の方は、ぜひ参考にしてみてください。

2025.07.15

「自社のYouTubeチャンネルを収益化したい」

「YouTubeチャンネルを運用してみたけど成果が出ない」

このような悩みを抱える企業担当者は多いです。

YouTube収益化は、単に条件を満たすだけではなく、“見られる仕組み”と“継続的な戦略”が欠かせません。

本記事では、2025年最新版の収益化条件と、再生数・登録者数を最短で伸ばす実践的なノウハウなど、わかりやすく解説します。ビジネス活用に本気の企業は必見です。

YouTube収益化とは、動画投稿を通じて広告や視聴者支援から収入を得る仕組みです。個人でも企業でも、正しいステップを踏めば収益化は実現できます。

YouTubeは世界中の視聴者にリーチできる、巨大なプラットフォームです。収益化によって活動がビジネスへと進化します。

YouTubeの収益化に関する基本的な仕組みと、それに伴うメリットについて解説します。

YouTubeで収益を得るには、まず「YouTubeパートナープログラム(YPP)」に参加する必要があります。これは、一定の条件を満たしたチャンネルが利用できる、公式のマネタイズ制度です。

YPPに参加すると、動画に広告を表示できるようになるほか、視聴者からの支援を受け取る機能も解放されます。

次のような収益方法があります。

| 収益化方法 | 内容 |

| 広告収益 | 動画の再生前後や途中に表示される広告から得られる収入。Google AdSenseと連携して振り込まれる。 |

| Super Chat・Super Thanks(投げ銭) | 視聴者がライブ配信や動画でクリエイターを応援し、任意の金額を送金できる支援機能。 |

| YouTube Premiumの分配 | Premium会員が広告なしで視聴した再生時間に応じて、YouTubeから報酬が分配される。 |

これらの収益源は併用が可能であり、動画ジャンルや配信スタイルに応じて最適な組み合わせを選ぶことで、収益性をさらに高められます。

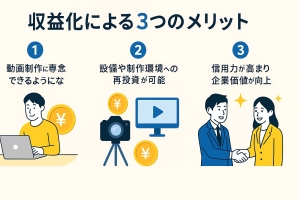

YouTube収益化を達成すると、動画活動において次のメリットが得られます。

収益が発生することで、動画活動に費やす時間と労力の優先度が高まります。これまでは趣味や副業だった投稿が、安定した収入源となることで、本業にシフトするクリエイターも多いです。

経済的な支えがあるからこそ、投稿ペースやクオリティの向上が可能になります。

収益を得られるようになると、それを設備や制作環境に還元できます。

以下のような投資が代表的です。

・高性能なカメラやマイクの導入

・編集ソフトやナレーションの外注費

・撮影背景やスタジオ機材の拡充

これらは視聴体験の質を高め、結果的に登録者数や再生回数の増加にも直結します。

収益化されたチャンネルは、YouTube側の審査を通過した信頼性の高い媒体と見なされます。

その実績は、視聴者だけでなく企業の評価にもつながり、プロモーション依頼やコラボのオファーが届く可能性が高まります。

また、企業チャンネルにおいては、この信用がブランディング強化にも直結します。動画を通じて会社の理念や雰囲気が伝わり、採用活動や新規顧客の獲得にも効果を発揮するのです。

収益化は、企業全体の信頼性を高める強力な武器となります。

YouTubeでは、2025年時点で2段階の収益化制度が存在します。

1.フル収益化:登録者1,000人以上で広告収益を含む全機能が利用可能

2.限定収益化:登録者500人以上で投げ銭やメンバーシップ機能のみ利用可能

どちらの制度も、チャンネル運営のモチベーションを高める重要なステップです。それぞれの条件や違い、収益化の申請手順について解説します。

広告を含む本格的な収益化を行うには、以下4つの条件をすべて満たす必要があります。

1.チャンネル登録者数が1,000人以上

2.過去12か月の総再生時間が4,000時間以上

または、直近90日間のショート動画視聴回数が1,000万回以上

3.2段階認証が有効になっている

4.YouTubeのポリシーとガイドラインを遵守している

この条件を満たし、YouTubeの審査に通過すれば、動画に広告を表示できるようになります。広告収益はGoogle AdSenseと連携して受け取ります。

近年、YouTubeは収益化のハードルを一部緩和し、登録者数500人以上のチャンネルでも特定機能の利用を認める制度を導入しました。

以下、条件をすべて満たすと、広告収益以外の一部機能(投げ銭・メンバーシップ・ショッピング機能など)が利用可能になります。

1.登録者数500人以上

2.直近90日間で3本以上の公開動画を投稿

3.以下いずれか

└ 過去12か月の総再生時間が3,000時間以上

└ または、90日間でショート動画300万回以上の視聴

この制度では「Super Chat」「Super Thanks」「メンバーシップ」などが使えますが、動画への広告表示(AdSense)は対象外です。

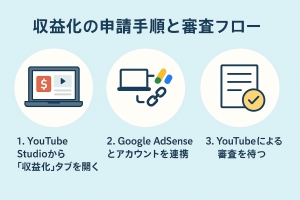

収益化の条件を満たしたら、いよいよ申請のステップに進みます。YouTubeパートナープログラム(YPP)への参加手順を紹介します。

チャンネルの管理画面(YouTube Studio)にアクセスし、左側メニューから「収益化」を選択します。条件を満たしていれば申請ボタンが表示されます。

収益を受け取るには、Google AdSenseアカウントとの連携が必須です。すでにアカウントがある場合はリンク、なければ新規作成を行います。

申請後、YouTube側でチャンネルのコンテンツ内容・ガイドライン遵守状況を確認する審査が行われます。通常は数日〜数週間以内に通知が届き、承認されると広告掲載などの機能が有効になります。

収益化の条件や審査は一見ハードルが高く感じられるかもしれませんが、明確な基準があるからこそ、正しい方向でチャンネルを成長させることができます。

自分のスタイルに合った収益化ルートを選び、確実に一歩ずつ進めていくことが大切です。

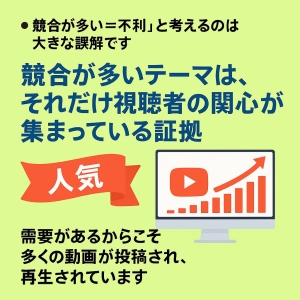

YouTubeで収益化を目指すなら、まず“戦略的な設計”が不可欠です。なかでも、成功の鍵を握るのが、視聴者ニーズに合ったジャンル選定と、継続的に運営できる企画構成です。

需要を捉えた動画は拡散されやすく、収益化への近道になります。ジャンル選びと、企画設計のポイントを解説します。

収益化を最短で実現するためには、「見てほしいもの」ではなく「視聴者が見たくなるもの」を起点に企画を立てる姿勢が不可欠です。

YouTubeは情報を一方的に伝える場ではなく、“暇つぶし”として楽しめるかどうかが重要視されるプラットフォームです。

とくに企業チャンネルの場合、「売りたい商品」や「伝えたい情報」に偏ってしまいがちですが、それでは視聴者の関心を引くことはできません。

大切なのは、視聴者にとって魅力的なテーマの中で、自社の商材やサービスを自然に紹介する工夫です。「視聴者のニーズ」と「企業の伝えたい価値」の重なるポイントを見極めることが、再生される動画企画の第一歩になります。

このように「売りたい商材」と「YouTube上のニーズ」が交差する企画こそ、収益化につながるコンテンツになります。

過去に似たジャンルの動画を視聴したユーザーに対して、関連性の高い動画を「おすすめ」として表示する仕組みです。

たとえば猫の動画を見た視聴者には、別の猫動画が表示されるようになっています。

そのため、超個性的な動画を作っても、類似する視聴履歴を持つユーザーがいなければ、そもそも表示されるチャンスがほとんどありません。

需要のあるジャンルを選び、継続して投稿してチャンネルの専門性を育てることが重要です。継続と一貫性が、アルゴリズムにも評価されやすくなる近道です。

YouTubeで再生回数や登録者数を増やすには、アルゴリズムに評価される動画をつくることが欠かせません。

アルゴリズムとは、視聴者に「どの動画を、どの順番で表示するか」を決める仕組みです。ここに載るかどうかが再生数を大きく左右します。

YouTubeというプラットフォームでは、ユーザーは「検索」より「おすすめ欄」から視聴動画を選んでいます。ジャンルにもよりますが、全体の約9割近くの視聴者は、検索ではなくYouTubeの「おすすめ」「関連動画」から動画をクリックしているのです。

そのため、SEO対策以上に、視聴履歴に基づいて「関連動画」として表示されるかどうかを重視した構成が求められます。

視聴者が過去に見たテーマと近い内容、サムネイルの傾向、ジャンルの一貫性などが評価される重要な要素です。

再生される動画とは、アルゴリズムに“選ばれる”動画でもあるのです。

なかでも重要な評価指標は、以下の3つです。

| 評価指標 | 内容 |

| インプレッション数 | 動画のサムネイルがYouTube上で表示された回数。 「おすすめ」に表示されるかが鍵。 |

| クリック率 | 表示された中でクリックされた割合。 サムネイルやタイトルの魅力が直結する。 |

| 視聴維持率 | 動画がどこまで再生されたかの割合。 最後まで見られる動画ほど高評価を得やすい。 |

つまり、再生回数を伸ばすには、以下のサイクルを意識する必要があります。

1.サムネイル・タイトルで「まず目を引く」

2.冒頭15秒で視聴者の興味をつかむ

3.最後まで離脱させない構成で「満足感」を与える

この3つがそろうことでアルゴリズムに「良質な動画」と認識され、インプレッション数が増え、さらに再生される好循環を生み出せます。

逆に、クリックされてもすぐ離脱される動画は「価値が低い」とみなされ、表示機会が減っていくため注意が必要です。

YouTubeで継続的に視聴される動画には、共通する“設計の工夫”があります。ただ内容が良いだけでは不十分です。

視聴者の興味を引き、飽きさせず、最後まで見てもらう仕掛けが必要になります。

効果的な5つのポイントを紹介します。

| ポイント | 解説 |

| ① サムネイルとタイトルの工夫 |

一目で「どんな動画か」が伝わる明確さと興味喚起力が必要。再生されるかどうかを左右します。 |

| ② 最初の15秒で関心を引く構成 |

冒頭で「面白そう」「役に立ちそう」と思わせることで、離脱を防ぎ、維持率を高めます。 |

| ③ 各動画が“入口”になる意識 |

すべての動画が初見ユーザーに届く可能性があるため、どの1本も丁寧に作り込む必要があります。 |

| ④ 投稿頻度と時間帯の最適化 |

継続投稿は視聴者の習慣化を促進しアルゴリズムにも好影響。曜日・時間帯も工夫しましょう。 |

| ⑤ チャンネル全体の世界観を統一 |

フォントやBGM、サムネイルの色味をそろえることで、「あのチャンネル」と認識されやすくなります。 |

5つのポイントを意識して動画を制作することで、視聴者の満足度とチャンネル全体の評価が上がり、収益化へのスピードも加速します。

1本ごとの動画に“再生される理由”を持たせることが大切です。

YouTubeで継続的にチャンネルを成長させるには、ただ動画の再生回数を稼ぐだけでなく、視聴者に「また見たい」と思わせる“ファン”を育てることが不可欠です。

最初はコンテンツそのものに惹かれて見に来た視聴者も、やがてそのチャンネルや演者に愛着を持つことで、視聴が習慣化されていきます。

以下、ファン化の流れと具体的な施策について解説します。

多くの視聴者は、最初は「動画の内容」に興味を持って訪れます。

たとえば「おすすめの美容法」「おもしろ企画」など、テーマが魅力的であることが入口です。しかし、再生されるだけではチャンネルの成長にはつながりません。

重要なのは、そこから演者やキャラクター自体への関心へとつなげることです。

一度“人”に惹かれた視聴者は、どんな動画であっても「この人の動画だから見る」という姿勢に変わっていきます。

動画の内容だけでなく、出演者の考え方や個性が「ブランド」となります。継続視聴・チャンネル登録につながるのです。

これが「コンテンツファン」から「人ファン」への移行であり、収益化後の長期的な運営にも大きく貢献します。

ファンをつけるには、単なる情報発信だけでは足りません。

演者やナレーターが一貫性を持ち、「この人らしさ」が伝わる表現が求められます。以下の工夫を取り入れることで、視聴者との距離を縮めやすくなります。

| テクニック | 解説 |

| ナレーションのトーンを統一する | 毎回変わると印象が薄くなるため、語り口やテンポを固定すると“キャラ”が定着しやすくなります。 |

| キャラクターの個性を打ち出す | 「ズボラ系」「理論派」など、立ち位置を明確にすることで視聴者の共感を得やすくなります。 |

| 本音や弱みを少し見せる | 完璧よりも親しみやすさが重要。共感が生まれ、より近くに感じてもらえます。 |

| 雑談・オフショットで距離を縮める | 本編とは別に、素の一面が見える投稿を挟むと、親近感が生まれファン化が進みます。 |

こうした工夫を重ねていくことで、チャンネルの世界観が形成され、ただの視聴者が“応援したくなるファン”へと変化していきます。

収益化だけでなく、スポンサー提携や案件獲得にもつながる重要な基盤となるため、戦略的に取り入れていきましょう。

YouTube収益化やチャンネル運営は、独学でも始められる反面、正しい判断ができずに遠回りしてしまうケースが後を絶ちません。

とくに、企業チャンネルの場合は、ブランディングや商品戦略とも関係するため、失敗が企業イメージに直結するリスクもあります。

そんな中、最短で成果を出したいなら、YouTubeの専門家に頼るのがもっとも確実な選択肢です。

YouTube運営は一見シンプルですが、伸び悩む原因を特定するには高度な分析が必要です。

たとえば、再生数が伸びない、維持率が低い、ファンが定着しないといった悩みには、以下のような「プロだから気づけるポイント」が潜んでいます。

| 判断が難しいポイント | 独学の限界 |

| サムネイルとタイトルの改善 | 「目を引かない構成」「伝わらないコピー」がよく見落とされます。 |

| 維持率の低さ | 内容が良くても構成にムダがあると離脱されやすく、原因分析が難しい。 |

| ジャンル選定の迷い | 自社目線で考えてしまい、視聴者ニーズとズレるケースが多発します。 |

これらの問題は、自分で試行錯誤するには時間がかかるうえ、間違った方向に進んでしまう危険もあります。

プロであれば、動画やチャンネルの状態を見れば「何が原因か」が明確に分かり、改善策を即時に打てるのが最大の強みです。

YouTube専門のプロとして「仕掛人」が選ばれている理由は、表面的なテクニックではなく、実績に裏付けられた“再現性のあるノウハウ”を提供している点にあります。

・SNS総フォロワー40万人以上の代表が直接監修

・100万回再生を超えるPR動画の制作・運用実績多数

・データに基づいた投稿改善から、企画・編集まで一括対応

「戦略」「制作」「改善」のすべてがワンストップで完結できます。だからこそ、動画1本単位で終わらず、“収益につながるチャンネル運営”として継続的な成果が出せるのです。

個人と企業では、YouTubeに求められる成果の形が異なります。仕掛人では、企業向けのコンサルティングに特化し、以下の点を重視して運用サポートしています。

・ブランドイメージとの整合性を意識した動画戦略の立案

・企業の魅力を引き出す構成と“見たくなる仕掛け”の提案

・全国対応:初回は現地で撮影研修あり(北海道・沖縄への出張は別途費用)

・資料請求・無料相談の体制も完備

自社商品やサービスをただ紹介するのではなく、「視聴される設計」と「企業戦略の一貫性」を両立させることです。

それが、企業チャンネルで成果を出すために不可欠な視点で、仕掛人が選ばれる理由でもあります。

YouTube収益化は、単に登録者数や再生時間の条件を満たせば終わりではありません。本当に必要なのは、チャンネルの方向性に合った“戦略”を立て、それを継続的に実行していく力です。

とくに、企業や本気で取り組みたい個人クリエイターにとっては、独学では時間と労力がかかりすぎるのが現実です。

遠回りせず、確実に結果を出したいなら、最初からYouTube運用のプロに頼るのがもっとも効率的な選択肢でしょう。

「株式会社仕掛人」では、SNS40万フォロワーを持つ代表による実践型のコンサルティングをはじめ、戦略立案から制作・分析まで一括でサポートいたします。すでに多数の成功事例を持つ運用支援サービスとして、多くの企業・個人から支持されています。

本気で収益化を目指すなら、まずは「仕掛人」の支援を検討してみてはいかがでしょうか。無料相談・資料請求にも対応しているため、気軽に第一歩を踏み出せます。お気軽にお問い合わせください。

2025.07.11

飲食店を経営している方で、YouTubeを始めるべきかどうか悩んでいる方は少なくないでしょう。

「YouTubeを活用して集客に繋げたい」とは思うものの、どのような内容を発信すればいいのか、何から始めたらよいか分からない、と悩むことも多いのではないでしょうか。

本記事では、飲食店がYouTubeを始めるべき理由や、メリット・デメリット、チャンネルを伸ばすためのポイントや成功事例について解説します。

YouTubeを始めようか検討している方、また、すでに開設しているけれど投稿内容に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

YouTubeを活用する一番のメリットは、広告費をかけずに店舗の魅力や料理を発信できることです。

一般に、飲食店の広告費の目安は売り上げの5~10%程度と言われています。グルメサイトへの掲載は、無料でできるものもありますが、上位表示させるには有料でのオプションが必要だったりと、競合店の中で目立つためには高額な広告投資が必要とされます。また、継続的に広告を出す必要があるため、費用がかさみやすいというデメリットがあります。

一方でYouTubeは、一度公開されると半永久的に動画が蓄積されていくため、資産になりやすいという特徴があります。高額な機材を用意する必要もなく、スマートフォンのカメラで十分な画質のものが撮れるため、コストをかけずに宣伝を始めることができます。

また、概要欄にオンラインショップのリンクを貼っておき、YouTubeからオンラインショップの売上をあげている店もあります。

https://www.youtube.com/@chef__masaru/videos

「鮨屋のまさる🍣Masaru」は、横浜市にある寿司店「江戸前鮨 日ノ出茶屋 横浜」が運営するチャンネルです。

「高級寿司と100円寿司の違い」や「お寿司の業界用語」など、ちょっと気になる話題を、大将のまさるさんと弟子のたくみさんがコント風に紹介していきます。

お客さんから質問がある、弟子が答えながらお客さんのお寿司を食べてしまう、大将がそれを注意する、というお決まりの掛け合いがおもしろく、他の動画も見たくなる仕組みがしっかりとできています。コンテンツから人柄が分かりやすいため、他のお店との差別化に成功していると言えるでしょう。

https://www.youtube.com/@Oudouya_official/videos

「王道家公式チャンネル」は、千葉県の人気ラーメン店「王道家」の公式チャンネルで、家系ラーメンの“本物”を追求し、その魅力や裏側を発信しています。店主自らが登場し、ラーメン作りへのこだわりや家系ラーメンの奥深さ、修業時代のエピソードなどを熱く語ります。テレビなどでは語られないような、業界の裏話や辛口コメントが多く、視聴者は「本物の声」を楽しむことができます。

店主のこだわりが伝わってくる動画が多く、「食べに行ってみたい」と思わせるチャンネル運営ができています。また、ラーメン業界を目指す人にも参考になる内容が多く、顧客のみならず、採用にも役立つポイントになっています。

https://www.youtube.com/@kaneya-syokudouChannel/videos

金屋食堂 ちゃんねるは、福岡県朝倉市の「金屋食堂」が運営しているチャンネルです。店の日常や料理の裏側、仕込み風景、包丁さばきなどをリアルに映し出しているのが特徴です。笑わせるようなトークではなく、カウンターに座るお客さんとの会話の様子や、黙々と料理する工程が動画になっており、まるでお店に訪れているかのようなリアルさがあります。

別のお店とのコラボイベントを企画したり、その準備段階やイベントの様子をそのまま動画にしているものもあり、新しい挑戦をしている店主を応援したくなるようなチャンネルになっているのも魅力です。

https://www.youtube.com/@ramenrotas

「ラーメンろたす」は静岡県清水町の人気ラーメン店「ラーメンろたす」が運営しているチャンネルです。

特徴は、「家でもできる簡単ラーメンレシピ」や自店の秘伝スープのレシピまでを動画で公開している点です。また、営業中の様子を目線カメラでリアルに映しているものも人気があります。

レシピを公開してしまうと顧客の損失に繋がってしまうのでは、という質問に対し、「レシピを公開したことでお客様は確実に増えており、デメリットは全く感じていない」とのこと。「美味しそう」と思ったら、それを実際に「確認したくなる」のが人、ということで、惜しみなく情報を公開しています。また、YouTubeからオンラインショップへの導線もあり、オンラインショップでの売り上げは以前の30倍以上にもなっているそうです。

https://www.youtube.com/@nikuoji-sumibiyakinikuaoi

「お肉のおじちゃん 【炭火焼肉あおい】」は、長崎県の焼き肉屋、「炭火焼肉あおい」が運営しているチャンネルです。

焼き方や肉の選び方、焼肉業界の裏話など、専門的かつ実践的な情報を店主自らの言葉で分かりやすく解説しています。動画にはご家族も出演しており、家族経営のリアルな日常や、親しみやすさもチャンネルの魅力になっています。

また、インパクトのある肉の塊のサムネイルが目立ち、思わず見たくなるような迫力もポイントです。

メリットやポイントをまとめてきましたが、普段の業務にプラスして撮影もしていくのは、時間も手間もかかります。

試行錯誤を重ねるあまり、本業の時間を圧迫してしまうと本末転倒となってしまいますよね。

株式会社仕掛人では、チャンネルのコンセプト、アカウントを構築するところから、素材の編集、投稿分析までを一括してサポートすることが可能です。

「始めてみたいけれど、何からしたら良いか分からない」「予算に合わせてピンポイントでの依頼したい」といったお悩み、ご要望にもお応えします。

検討している方は、ぜひ一度、当社にお声がけください。