ゼロから始める企業YouTube:ショート動画で顧客をつかむ最初のステップ

2025.10.24

スマートフォンで動画を視聴するのが当たり前になり、企業にとっても動画マーケティングは欠かせないものになっています。

特にYouTubeショートは、拡散力と、誰でも気軽に視聴できる利便性から、企業の新たな集客チャネルとして急成長しています。

一方で、「何を発信すればいいのか?」「どう活用すれば成果につながるのか?」と悩む企業も少なくありません。

本記事では、ゼロからYouTubeショートを始める企業に向けて、成功のステップ・戦略設計・動画制作のコツをわかりやすく解説します。

最初の一歩で差がつく、ショート動画活用の実践ガイドです。

もくじ

企業が今、YouTubeショートに注目すべき理由

企業の動画マーケティングで今、注目を集めているのが「YouTubeショート」です。スマートフォンを中心に、短時間で情報を得たいユーザーが急増しているからです。

60秒以内で完結するショート動画は、ブランドの存在を効果的に印象づける手段として急速に浸透しています。総務省の令和5年通信利用動向調査の結果では、SNS利用率が80.8%、動画共有サービス利用率は62.7%にまで達しています。

20〜50代では9割近くがスマホで動画を視聴しており、「縦型×短尺」の形式が日常の情報接触の中心となっていると言えます。

YouTubeショートは、ユーザーの生活動線上に自然に入り込める広告メディアです。

短尺×拡散力で認知が広がる「ショート動画時代」

YouTubeショートの最大の強みは、短い時間で拡散されやすい仕組みにあります。

視聴者の興味や行動履歴に基づいて、自動的にレコメンドされるため、チャンネル登録者が少なくても動画が爆発的に再生される可能性があるのです。

また、YouTubeショートは、スマホに最適化された縦型動画です。通勤中や休憩時間など、スキマ時間にストレスなく視聴できる点も支持されています。

ショート動画は次のような特徴を持ちます。

・短時間で完結する視聴体験(15〜60秒)

・自動レコメンドによる高い拡散性

・長尺の動画に比べて低コストでスピーディーに制作可能

これらの特性が合わさることで、YouTubeショートは中小企業から大企業まで、「まだ知られていない層にブランドを届ける」ための最強ツールとなっています。

関連記事:【企業PRの新定番】YouTubeショートとTikTok比較ガイド

長尺動画との違いと役割分担

ショート動画と長尺動画は、目的が異なる2つのマーケティング導線として使い分けることが重要です。

この役割を明確に分けることで、視聴者を自然に購買・問い合わせへ導けます。

ショート動画(15〜60秒)

・目的: 認知拡大・話題化・トレンド対応

・強み: 拡散力が高く軽い視聴体験でユーザーを惹きつけやすい

・向いている内容: 商品紹介・採用動画・イベント告知など、瞬時に印象を残す内容

長尺動画(数分〜30分)

・目的: 深い説明・信頼構築・購買導線づくり

・強み: ストーリーテリングや教育的内容に向き、滞在時間を稼ぎやすい

・向いている内容: サービス解説・顧客事例・企業理念やメッセージ発信

たとえば、ショート動画で「興味を引く入り口」をつくり、長尺動画で「詳しく知りたい」に応える設計が考えられます。

この二段構えの戦略により、企業は新規層の獲得と既存顧客のロイヤリティ向上を同時に実現できます。

ショートは「拡散の起点」・長尺は「信頼の蓄積」で、両者を組み合わせることで、YouTubeチャンネル全体の成長が加速していくのです。

ショート動画を活用した企業マーケティングの基本

現代はYouTubeショートを中心とした「短尺動画マーケティング」が企業プロモーションの主流になりつつあります。

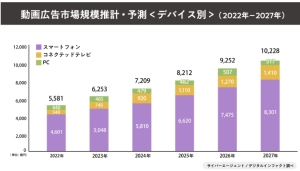

サイバーエージェント社が実施した国内動画広告市場の調査によると、動画広告の市場規模は2027年には1兆228億円にまで達する見込みです。

出典元:サイバーエージェント

視聴行動の変化に合わせ、企業がショート動画を活用することで自然な形でブランド認知を広げられるようになりました。

以下、ショート動画の仕組みと、企業にとってのメリットを解説します。

ショート動画とは?特徴とアルゴリズムの仕組み

YouTubeショートは、60秒以内で完結する縦型動画フォーマットです。

スマートフォン視聴に最適化され、スワイプ操作で次々と動画を視聴できることから、視聴者の「スキマ間時間」に自然に入り込めるのが特徴です。

国内の調査では、YouTubeショートの月間利用率は60%超えていて、特にZ世代では7割を超えています。

出典元:Google調査「YouTube Recap 2024」

この背景には、YouTubeが既存ユーザー基盤を活かし、短尺動画にも最適化した「おすすめ配信アルゴリズム」を導入したことが挙げられます。

このアルゴリズムは、以下のような要素で構成されています。

・視聴維持率(どこまで見られたか)

・反応率(いいね・コメント・シェアなど)

・視聴者属性・行動履歴(興味関心ジャンルとの一致)

・投稿頻度と継続性(定期投稿による露出強化)

チャンネル登録者が少なくても、動画そのものの完成度や反応次第で再生数が伸びる仕組みがあり、YouTubeを始めたばかりの企業にとってもチャンスがあります。

企業におけるショート動画活用のメリット

企業がショート動画を活用するメリットは、単に短くて見られやすいだけではありません。コスト・スピード・拡散力の3点で優れており、マーケティング全体の効果を底上げします。

主なメリットは次の通りです。

① 低コスト・短納期で制作できる

スマホ1台で撮影・編集・投稿が可能です。専門的な機材やナレーションがなくても運用を始めやすく、中小企業や店舗ビジネスでも導入しやすい手軽さがあります。

②登録者ゼロからでも拡散が狙える

アルゴリズムが視聴履歴や好みを分析し、自動で新しい視聴者へ配信します。企業規模に関係なく「面白い・有益な」動画は上位表示されます。

③SNS連携で多面的な集客が可能

InstagramリールやTikTokと同じ縦型仕様のため、同一素材をマルチ配信できます。YouTubeショートから公式サイトや採用ページへの導線設計も容易です。

④投稿データを分析しやすく、PDCAを回せる

YouTubeアナリティクスで視聴維持率や、クリック率を可視化できるため、短期間で改善ができます。少ないコストでテスト投稿を繰り返すことで、効果的な動画スタイルを確立できるのです。

動画マーケティングの導入ハードルが下がった今こそ、企業が自社のストーリーを短尺で伝えるチャンスです。

興味を引くショート動画を作るコツ

ショート動画は「短いのに印象に残る」メディアです。限られた時間で視聴者を惹きつけるには、冒頭3秒のフック・テンポと構成・共感を生むストーリーの3要素を意識することが欠かせません。

上記の3つを押さえることで、最後まで見られる動画に仕上がります。

最初の3秒で惹きつける「フック設計」

ショート動画は冒頭3秒で勝負が決まります。

視聴者の多くは最初の5秒以内に離脱しているとされ、「見る理由を最初に提示できるか」が再生数を左右します。

最初に「何が分かるのか」を伝えることで、視聴者の期待値を高め、離脱を防げます。

テンポ・構成・テロップで飽きさせない演出

ショート動画は数十秒で完結するからこそ、テンポの悪さが命取りです。3〜5秒ごとにカットやテロップを変化させ、情報のリズムを保ちましょう。

・BGMや効果音でリズムを作る

・テロップで要点を補足

・要点は前半、結論や行動喚起は後半に配置

縦型動画ではテロップを中央やや下部に置くと、視線が自然に集まります。リズム・視覚変化・情報密度を意識することで、体感的な短さを演出できます。

視聴者が共感するストーリーづくり

最後まで見られる動画には、共感できるストーリーがあります。情報を並べるより、“感情の流れ”を作ることがポイントです。

社員や顧客のリアルな声・表情を加えると信頼感が増します。短くても「心が動く瞬間」を届けることが、拡散とブランディングの鍵です。

ショート動画で集客を生む3つのポイント

ショート動画を「投稿するだけ」で終わらせてはいけません。

成果を上げるためには、目的と導線の設計・定期更新と分析・他SNSとの連携の3つを意識することが重要です。

3ステップを回すことで、短尺でも成果につながる動画運用が可能になります。

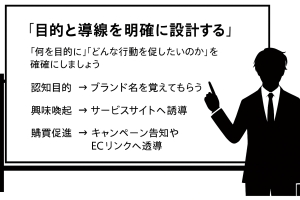

目的と導線を明確に設計する

ショート動画のゴールを曖昧にしたまま投稿すると、再生数は伸びても集客にはつながりません。まず。「何を目的に」「どんな行動を促したいのか」を明確にしましょう。

・認知目的 → ブランド名を覚えてもらう

・興味喚起 → サービスサイトへ誘導

・購買促進 → キャンペーン告知やECリンクへ誘導

導線を動画内で自然に提示することが大切です。「Webで詳しく」「続きは概要欄へ」など、行動を後押しする一言を入れるだけで反応率は大きく変わります。

定期更新とデータ分析で成長を促す

ショート動画は継続投稿+分析改善で成果が積み上がります。一度のバズより、習慣的な更新がアルゴリズムに好影響を与えます。

・投稿頻度を決める(例:週2本〜)

・指標を追う:視聴維持率・再生完了率・エンゲージメント率

・高評価の動画を分析し、構成やテーマを最適化

投稿の量より「改善スピード」が成長の鍵です。小さく試し、反応を見て最適化するサイクルが理想です。

他SNSとのクロスメディア展開

YouTubeショート単体で集客するよりも、複数SNSを組み合わせた展開が効果的です。

ショートで興味を引き、InstagramやTikTokで拡散、X(旧Twitter)で再認知を狙う流れを作りましょう。

・プラットフォームごとの強みを活かせる(例:リールは共感、Xは拡散)

・一つの素材を複数メディアで再利用でき、制作効率が高い

・ブランド接触回数を増やし、記憶に残りやすくなる

複数SNSを横断して活用することで、接触→理解→行動の流れがスムーズになります。

ショート動画に向いているテーマ・ジャンル

トレンドを取り入れるアイデア

ショート動画はトレンドとの相性が抜群です。流行の音源やフォーマットを上手に取り入れることで、自然に露出を拡大できます。

1.人気フォーマットを応用する

「〇〇してみた」「あるある」「ビフォーアフター」など定番構成を自社流にする

2.自社テーマに落とし込む

無理にすべてを真似せず、トレンドをブランドメッセージに結びつける

3.スピード重視で投稿

トレンドは鮮度が命で、見つけたら即制作・即発信を意識する

流行をそのまま使うのではなく、自社らしく活かすことで、企業の信頼性と親近感を両立できます。

避けたいNGコンテンツ

拡散力の高いショート動画は、炎上リスクも高いメディアです。信頼を守るために、以下のようなコンテンツは避けましょう。

・誇張・誤解を招く表現(「世界一」「絶対〇〇できる」など)

・他社・個人・文化を揶揄する発言

・無断使用の音源や素材(著作権違反のリスク)

・顧客情報や社内機密が映り込む映像

また、過度な挑発や過激な演出も逆効果です。「バズる」よりも「信頼される」動画を目指すことが、企業ブランドを長期的に育てます。

ゼロから始める企業YouTube成功ステップ

YouTubeショートを効果的に運用するためには、感覚的な投稿ではなく、目的・設計・分析の3ステップが欠かせません。

ゼロからチャンネルを立ち上げる企業が成果を出すための基本プロセスを紹介します。

STEP1 目的とターゲットを明確にする

最初に行うべきは、「なぜ発信するのか」「誰に届けたいのか」を明確にすることです。ターゲットが曖昧なままでは、動画の内容もトーンも定まりません。

・伝えたい相手を具体的にイメージする(年齢層・関心・行動パターン)

・視聴者の「知りたい」「共感したい」「楽しみたい」を満たすテーマを選ぶ

・競合チャンネルを分析し、どんな切り口が求められているかを把握

ターゲットを具体化することで、動画構成・言葉選び・映像演出の方向性が明確になります。目的と視聴者を定義することが、すべての企画の出発点です。

STEP2 投稿スケジュールとテーマ設計

成果を出すチャンネルは、継続性と一貫性を持っています。「バズを狙う」より、「定期的に発信し続ける」ことがブランド信頼につながります。

・投稿頻度は週1〜2本など、無理のないペースを設定

・テーマは3〜5軸に絞り、シリーズ化して認知を定着

・各動画に目的(例:認知/集客/採用)を明確に設定

・冒頭3秒で惹きつける“フック”を意識

また、投稿時間も重要です。ターゲットがアクティブな時間帯(通勤前・夜20時以降など)を分析し、投稿タイミングを最適化しましょう。

安定した更新リズムとテーマの一貫性が、アルゴリズム評価にも好影響を与えます

STEP3 投稿後の分析・改善で成長させる

ショート動画運用の成果は、データ分析と改善の繰り返しで高まります。YouTubeアナリティクスを活用し、どの動画がどこで視聴維持され、どこで離脱されているのかを確認しましょう。

・視聴維持率:最後まで見られているか

・CTR(クリック率):タイトル・サムネイルの魅力は十分か

・エンゲージメント:コメントや高評価がどの程度あるか

なお、株式会社仕掛人では、企業がYouTubeショートを効果的に活用するためのノウハウをまとめた専用サイトを公開しています。

再生率を高めるためのチェックリストや、実際の改善事例など、すぐに実践できる情報をわかりやすく整理しています。

初めての担当者でも、今日から活かせる内容になっています。ぜひご活用ください。

まとめ:自社だけで難しい課題はプロの力を活用

ショート動画は手軽に始められる一方で、継続的に成果を出すには専門的な設計と分析力が欠かせません。再生数を伸ばすだけでなく、「どんな目的で、誰に、どう届けるか」を戦略的に考える必要があります。

プロのサポートを受けることで、試行錯誤の時間を短縮し、最短ルートで成果を得ることができます。

株式会社仕掛人が選ばれる理由

株式会社仕掛人は、YouTubeショートやTikTokを中心に、企業の動画マーケティングをトータルで支援する専門チームです。

同社の強みは、単なる制作代行ではなく、「チャンネル設計から運用・分析・改善までを一貫サポートできる体制」にあります。

・戦略的設計

ターゲット・目的・導線を明確化し、成果に直結する企画を立案

・高品質な制作力

SNSアルゴリズムを理解した構成・演出・編集で再生率を最大化

・運用サポート

データ分析を基に継続的な改善を行い、チャンネルの成長を支援

また、採用動画・企業紹介・商品プロモーションなど、幅広い業種に対応しています。自社で動画運用を行いたい企業には、内製化支援プランも提供しています。

「何から始めればいいか分からない」「どんなテーマが合うか知りたい」といった疑問に、 専門のプランナーが丁寧にアドバイスします

動画マーケティングを本格的に始めたい方は、まずは無料相談を活用し、最短で成果を出せる動画戦略を構築しましょう。