“なんとなく投稿”を卒業!成果を出す企業YouTube戦略の作り方

2025.10.30

「会社でYouTubeを始めたけれど、再生が伸びない」

そんな悩みを抱える企業は少なくありません。多くの原因は“動画の内容”ではなく、チャンネル全体の戦略設計や運用体制が整っていないことにあります。

YouTubeは感覚で投稿するSNSではなく、採用・集客・ブランディングを強化するマーケティングツールです。

本記事では、企業チャンネルが成果を出すための設計・運用・改善のステップを具体的に解説します。

なぜ多くの企業がYouTube運用で挫折するのか

企業がYouTubeを始めても、数か月で投稿が止まるケースは珍しくありません。最大の理由は「戦略がないまま投稿を続けている」ことです。

多くの企業が陥る“なんとなく投稿”の落とし穴と、挫折につながる主な原因を解説します。

よくある“なんとなく投稿”の落とし穴

「とりあえず始めよう」と軽い気持ちで始める企業は多いですが、目的やKPIが明確でないまま進めると、効果が見えず続きません。

よくあるケースは以下の通りです。

・週1投稿を目標にするが方向性が定まらない

・投稿後のデータを見ずに次の動画を作る

・「伸びない理由」が分からず手応えを失う

本来は、投稿→分析→改善→再実践のサイクルが必要です。しかし感覚的な運用では改善点が見えず、「頑張っても結果が出ない」と疲弊していきます。

その結果、「更新が止まる」「担当者が離脱する」という悪循環に陥るのです。

YouTubeで挫折する主な理由

YouTube運用に挫折する企業には、共通する4つの壁があります。

・原因を分析できない:再生が伸びない理由を感覚で判断し改善できない

・ネタが尽きる:ネタ切れしやすいトピックを元々扱っている 企画に幅を持たせられない

・制作負荷が高い:撮影・編集が属人化し担当者の負担が大きい

・成果が見えない:KPIを設定せず再生数だけを追ってしまう

「成果が見えない」状態はモチベーションを奪います。

目的(採用・ブランディング・問い合わせなど)と、指標(クリック率・視聴維持率など)を明確にしなければ、“努力しているのに報われない”運用になってしまうのです。

動画が伸びない本当の原因

多くの企業が「なぜ再生されないのか?」と、悩んでいます。この原因は、YouTubeの仕組みを理解せず、視聴者の行動を設計していないからです。

企業チャンネルが伸びない根本的な理由を3つに分けて解説します。

1.アルゴリズムを理解していない

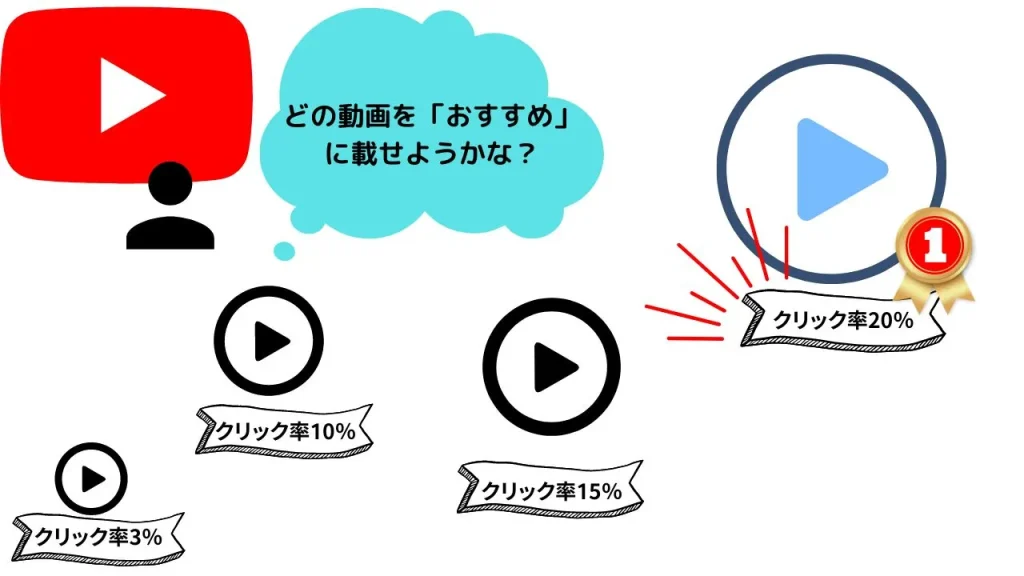

YouTubeは“努力”ではなく“視聴者の反応”で動画を評価します。つまり、投稿本数や登録者数よりも、視聴者がどう動いたかがすべてです。

トラフィックソース分析を見てみると、YouTubeの視聴のほとんどは、“おすすめ経由”であることがわかります。

・ブラウジング機能(おすすめ)経由:65.1%

・関連動画経由(おすすめ):32.3%

約97%がYouTubeのアルゴリズムによる視聴です。視聴者は検索して動画を探すのではなく、YouTubeが「おすすめ」と判断した動画を見ているわけです。

「アルゴリズムが好む構成」を理解していないと、どれだけ頑張っても視聴されない埋もれた動画になってしまいます

そこで、YouTubeのインプレッションを増やすには次の3つの施策が有効です。

1.クリック率(CTR)を上げる

クリック率が高いものをアルゴリズムは「良い動画」と判断し、おすすめしていきます。

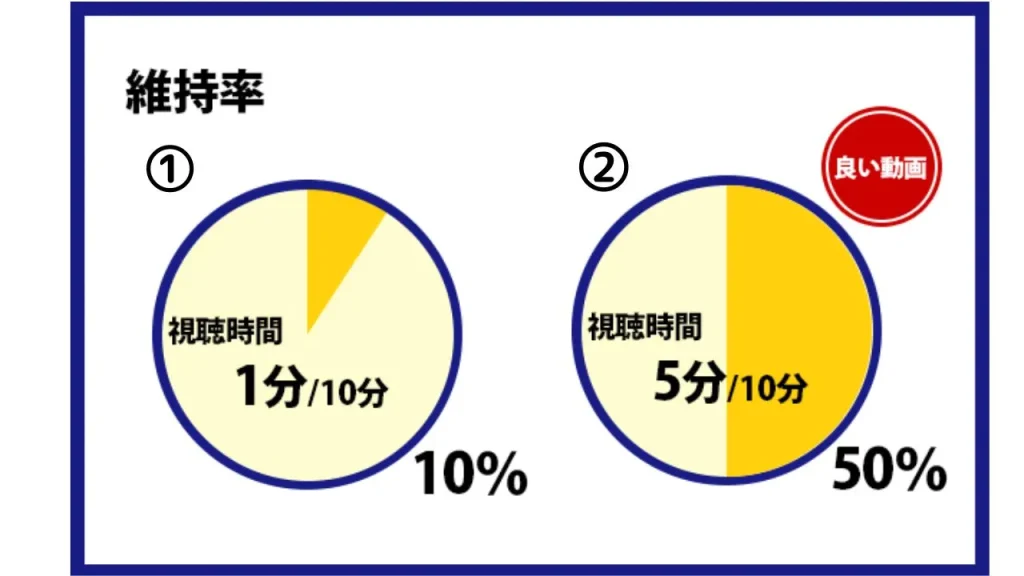

2.維持率

10分の動画を1分で視聴離脱されれば維持率は10%、5分視聴されたら維持率50%。

維持率の高い動画をアルゴリズムは「良い動画」と判断し、おすすめしていきます。

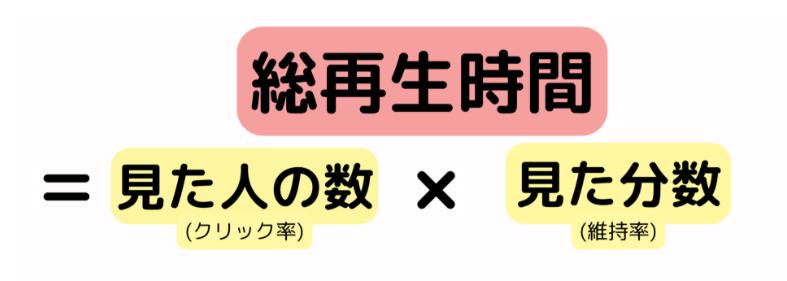

3.総再生時間

動画がどれだけの人に、どれだけ視聴されたか。

つまりクリック率も視聴維持率もどちらも大切です。

これらが高い動画ほど、アルゴリズムは「価値がある」と判断し、“おすすめ”や関連動画に載せます。

上記の3つを高めるためには、まずクリックされるサムネイルとタイトルを設計し、視聴者の興味を引くことが重要です。

さらに、離脱されない動画構成を意識し、テンポよく内容を展開して最後まで見てもらう工夫をすることが、アルゴリズムに評価される鍵となります。

2.おすすめに“乗る”ためのチャンネル設計ができていない

YouTubeで視聴される為には、“おすすめに乗る”ことが最大の近道です。この問題を解決するためには、チャンネル全体をひとつのメディアとして設計する必要があります。

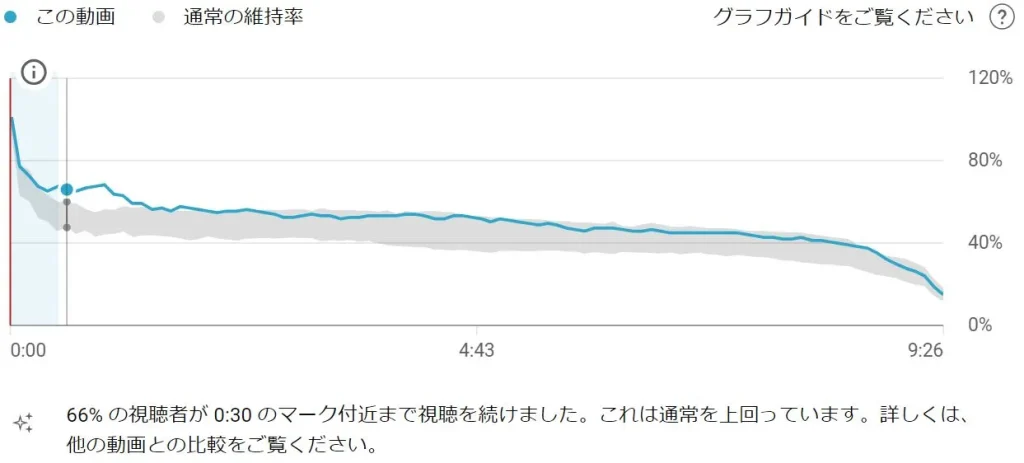

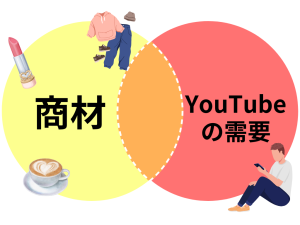

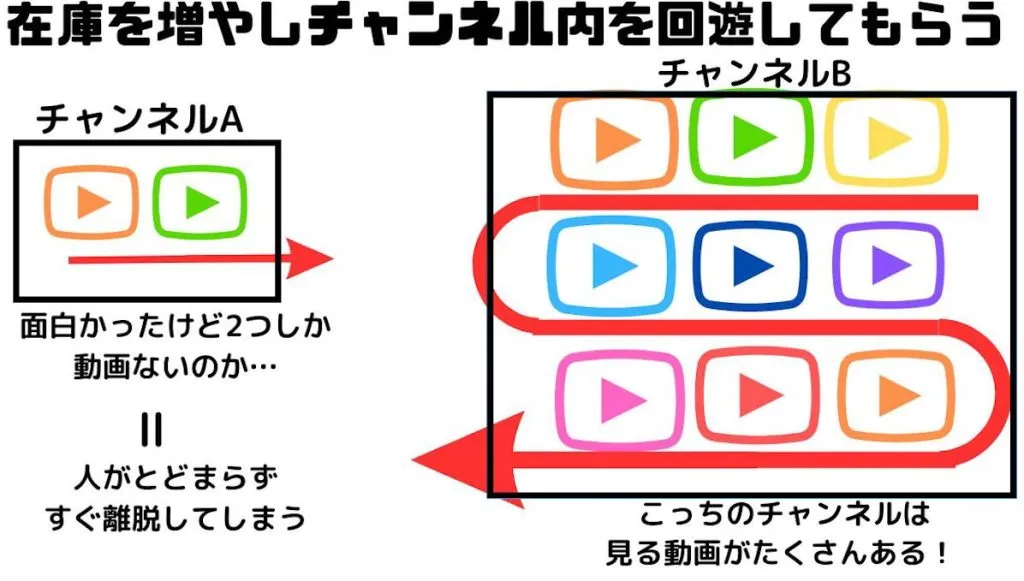

・誰に届けるか(ターゲット明確化) ・何を発信するか(テーマの一貫性) テーマが散らばると、YouTubeは関連性を判断できず、“おすすめ”に表示されにくくなります。逆に、動画同士の関連性が高いチャンネルは、視聴者の回遊率が上がり、再生が自然に伸びていきます。 一貫したテーマでシリーズ化するのが理想です。“おすすめ”は運ではなく設計です。チャンネル全体で世界観とテーマを統一することで、アルゴリズムが味方につきます。 どんなに内容が良くても、テンポが悪ければ離脱されます。YouTubeは「最後まで見られたか」を重視しており、維持率が低い動画はおすすめに載りません。 下の図が維持率のグラフです。 この維持率が高いと、YouTubeのアルゴリズムに「満足度が高い」と判断され、おすすめや関連動画の欄で露出を強化します。 つまり、“最後まで見られる動画”=拡散される動画です。逆に、序盤で離脱が多い動画は評価が下がり、インプレッションが増えません。 視聴者の集中は最初の10秒で決まります。そこで意識したいのが“編集”です。 ・不要な間をカットする(ダラダラとした動画は離脱されやすい) ・カメラの画角を変えたり、人物が動いたりと動画に「動き」を作る ・BGMやSEを入れてテンポをよくする 出来るだけ長く動画を視聴してもらえるよう、「見ていて飽きの来ない動画」を作ることがアルゴリズムに「良質な動画」と認識される最大の近道です。 YouTubeで成果を出す企業は、感覚ではなく設計図を持っています。動画の質を高める前に、まず“戦略の型”を整えることが重要です。 結果を出すための4つのステップを紹介します。 最初に決めるべきは、「なぜYouTubeを運用するのか」です。再生数や登録者をゴールにしてしまうと、方向性がブレてしまい、成果が出にくくなります。 YouTube運用の目的は、あくまでビジネスの成果と結びつけることが大前提です。KPI(重要業績評価指標)は、その目的を“数値で見える化”するための指標です。 感覚ではなく数字で判断できるため、改善の方向が明確になります。 ・認知拡大 → CTR(クリック率)・インプレッション数 ・マーケティング → 登録者数・問い合わせ数 KPIを設定することで、「何を伸ばすべきか」が明確になり、 “なんとなく投稿”から“狙って成果を出す運用”へと変わります。 YouTubeで成果を出す第一歩は、「何を発信したいか」ではなく、“視聴者が何を知りたいか”を起点に考えることです。 多くの企業は「自社の魅力を伝える動画」を作りがちですが、実際に再生されるのは“検索されるテーマ”や“共感される話題”です。 成功するテーマの考え方 上図のように、YouTubeで再生されるテーマは、「商材(会社が伝えたいこと)」と「YouTube上の需要(視聴者が求める情報)」が重なる部分にあります。この重なりこそが、“見られる動画テーマ”です。 テーマを決める際は、「伝えたいこと」だけでなく、視聴者が“今まさに興味を持っている話題”とどう交差させるかを意識しましょう。 なぜなら、視聴者は会社の情報を見にYouTubeへ来ているわけではなく、多くの場合「娯楽」や「暇つぶし」目的で訪れているからです。つまり、見たくなるテーマの中に会社情報を自然に織り込むことがポイントです。 商材だけに寄ると再生されず、逆に需要だけに寄ると再生はされても企業認知につながりません。そのバランスを見極めることが、「成果を出す企業YouTube戦略」の出発点です。 1.検索キーワードの調査 2.競合動画の分析 3.視聴者ペルソナの設定 「伝えたいこと」ではなく、「求められていること」をテーマに据えることが、再生され、登録されるチャンネルへの近道です。 YouTubeでは、「1本の動画の出来」よりも、チャンネル全体の設計(構成と一貫性)が成長を左右します。 なぜなら、YouTubeのアルゴリズムは「チャンネル単位」でテーマの関連性を分析し、 “誰におすすめするか”を判断しているからです。 チャンネル設計が重要な理由 上図のように、動画が2本しかないチャンネルAは、視聴者が「面白いけど、他に動画がない」とすぐに離脱してしまいます。 一方、テーマが整理され、動画の“在庫”が豊富なチャンネルBは、視聴者がチャンネル内を回遊し、「次も見たい」につながる構造を作れます。 つまり、動画の“数”だけでなく、“方向性の一貫性”がチャンネルの信頼を育てるのです。 YouTubeのシステムは、チャンネル内の動画テーマが統一されているほど、「この人にも見せよう」とおすすめ表示を増やす傾向があります。 シリーズ性と一貫性があるチャンネルは、再生回数・登録者数ともに安定的に伸びやすいのです。単発のヒット動画よりも、“回遊されるチャンネル”をつくることが成功の近道です。 構成をテンプレート化して制作を効率化します。フォーマットを固定すると、制作スピードが上がるだけでなく、視聴維持率の高い“勝ちパターン”を再現できるようになります。 企画・演者・編集スタイルの型を明確にしておくことが重要です。 ・どんな企画をするのか(例:企画系・教育系・対談系など) ・演者のキャラクターや話し方のトーン ・編集のテンポやフォント・効果音などの統一感 これらを一貫して設計することで、「このチャンネルといえばこれ」という印象を作り、視聴者の記憶に残るブランド化が進みます。 つまり、チャンネルの“型”を作ることは、ファンを増やすための最短ルートなのです。 4つのステップを設計することで、YouTube運用は“投稿”から“戦略”へと進化します。 YouTubeは「投稿して終わり」ではなく、改善を重ねて育てていくメディアです。データを見ながらPDCAを回すことで、動画1本1本が磨かれ、チャンネル全体の成長につながります。 大切なのは、“継続できる運用の仕組み”をつくることです。 再生されるかどうかは、最初の3秒で決まるとも言われます。動画の内容よりも先に、視聴者の目を止める「入口設計」が重要です。 クリックされるタイトルのポイント サムネイルの工夫 YouTubeアナリティクスのCTR(クリック率)を確認し、低い場合はタイトル・サムネイルを優先的に改善しましょう。 YouTube運用は“感覚”ではなくデータで判断することが重要です。「平均視聴時間」「離脱ポイント」「視聴維持率」などを定期的に分析し、結果をもとに改善を繰り返すことが、成果を生む近道です。 ・Plan(計画):視聴データから次のテーマや構成を企画 ・Do(実行):撮影・編集・投稿を実施 ・Check(分析):アナリティクスで効果を数値化 ・Act(改善):反応が良かった形式・構成を次に反映 このサイクルを月単位で運用できれば、チャンネルの成長スピードは格段に上がります。 YouTube運用の成果を安定させるには、個人ではなくチームで動く体制が不可欠です。企画・撮影・編集・分析・改善を分担し、定期的に進捗を共有しましょう。 また、担当者が変わってもノウハウを引き継げるよう、運用ルールや分析データをドキュメント化しておくこともポイントです。これにより、どのメンバーでも“再現性のあるチャンネル運営”が可能になります。 なお、株式会社仕掛人では、企業がYouTubeショートを効果的に活用するためのノウハウをまとめた専用サポートサイトを公開しています。 再生率を上げるためのチェックリストや、実際に成果を上げた改善事例など、 “すぐに使える実践知”をわかりやすく整理しています。初めてYouTubeを担当する方でも、今日から活かせる内容になっています。 チャンネル運用の壁を感じている方こそ、ぜひ一度ご覧ください。 企業がYouTubeやTikTokで成果を上げるためには、動画を作るだけでなく、チャンネル全体の戦略設計と継続的な改善体制が欠かせません。 株式会社仕掛人は、企業の動画マーケティングを企画から運用・分析・改善まで一貫して支援する専門チームです。 ・戦略的設計:ターゲット・目的・導線を明確にして成果へ直結 ・高品質な制作力:SNSアルゴリズムを理解した演出・編集で再生率を最大化 ・運用サポート:データに基づくPDCAで継続的な成長を実現 採用動画や企業紹介、商品プロモーションまで幅広く対応します。、動画マーケティングで成果を出したい企業は、今すぐ仕掛人の無料相談をご活用ください。

3.編集カット不足で“最後まで見られない”

成果を出す企業YouTubeの戦略設計ステップ

ステップ① 目的・KPIを明確にする

ステップ② 需要リサーチで“見られるテーマ”を決める

Googleサジェスト機能で、実際に検索されているキーワードを確認します。

→ 例:「〇〇 使い方」「〇〇 選び方」など、具体的なニーズが見つかります。

上位表示されているチャンネルのタイトル・コメント・企画内容・編集などを観察する。

視聴者がどの部分に反応しているかを掴みます。

「誰が」「どんな目的で」その動画を検索するのかを明確にします。

例:ビジネスパーソンが情報収集のために見るのか、初心者が学びたいのか。ステップ③チャンネル設計を行う

ステップ④ 動画構成テンプレートを作る

成果を出すための改善・実践サイクル

サムネイルとタイトルでクリック率を上げる

「誰向け」「何がわかる」「どんなメリット」が伝わる構成にする

テキストは短く、感情や結果を想起させる表現を使うデータを見て改善する「PDCAの仕組み化」

チーム運用で“継続できるYouTube”へ

まとめ:動画戦略を成功へ導く次のステップ