企業のためのVtuber活用完全ガイド

2025.08.26

「自社のPR動画を作っても再生されない」

「若年層に情報が届かない」

こうした悩みを抱える企業担当者は少なくありません。従来の広告では注目を集めにくくなり、新しい手法が求められているのです。

そこで注目されているのが、Vtuber(バーチャルYouTuber)の活用です。キャラクターを介して親しみやすく情報発信でき、広告色を抑えながら自然に商品やブランドを届けられる点が大きな強みです。

本記事では、Vtuberの基礎知識から具体的な活用手法、成功の鍵までを解説します。初めて取り組む企業でも、参入のイメージを明確にできる内容となっています。

もくじ

Vtuberの基礎知識

引用元:kizunaai.com

Vtuber(バーチャルYouTuber)は、若年層を中心に強い支持を集める新しい発信スタイルです。

2016年に「キズナアイ」が登場して以降、市場は急速に拡大し、現在は「にじさんじ」「ホロライブ」といった大手事務所が世界規模でファンを獲得しています。

今ではエンタメ領域にとどまらず、企業PR・採用活動・商品販売などビジネスの現場にも活用されるようになりました。

Vtuberは2Dや3Dのキャラクターを使い、演者がモーションキャプチャーやフェイストラッキングで動きを与え、声をあてることで「キャラクターが話している」ような臨場感を演出します。

活動プラットフォームはYouTube・TikTokにも広がり、広告収益や投げ銭、グッズ販売など収益化の仕組みも多様化しています。

さらに、スタイルも進化しています。

・2.5次元型:アニメ調のキャラが人間らしく動く

・AI Vtuber:AIが自動で配信を行う

・バ美肉:男性が美少女キャラとして活動する

・顔出しハイブリッド:アバターと本人を使い分ける

Vtuberは今や娯楽の枠を超え、企業成長を支える新しい武器として注目されています。

Vtuberが注目を集めている理由

ここ数年でVtuberが急速に広がった背景には、社会の変化とテクノロジーの進化があります。

・顔出し不要で安心して活動できる

匿名性を確保できるため、性別や年齢に縛られずにキャラクター表現が可能です。参入障壁が低く、多様な人材が活動に挑戦できる点が魅力です。

・双方向の交流でファンを育てやすい

ライブ配信や投げ銭を通じて視聴者と直接やり取りできるため、距離感が近くなります。「応援している感覚」が強まり、ファンのロイヤリティが高まりやすい特徴があります。

・最新技術による表現力の拡大

フェイストラッキングやAI音声の進化で自然な演出が可能になりました。さらにVRやメタバースとの親和性が高く、より没入感のある体験を提供できるようになっています。

・企業マーケティングとの親和性

キャラクターによる商品紹介は広告感が薄く、SNSで拡散されやすい特性があります。若年層へのリーチに強く、企業PRや販売促進の手段として注目されています。

これらの要素が重なり、Vtuberは「ただの配信者」から「デジタル時代のインフルエンサー」へと進化しました。企業にとっても、新しい顧客層へアプローチする強力なチャネルとなり得ます。

Vtuber市場の成長性

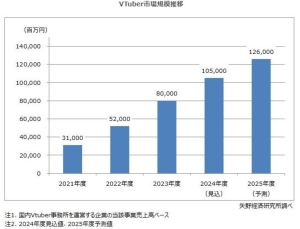

Vtuber市場は近年、急速な拡大を続けています。

エンタメ領域から広がり、今では企業プロモーションや商品販売にも活用されるまでになりました。国内だけでなく海外でも需要が増しており、今後さらに市場規模は拡大すると予測されています。

市場規模と今後の予測

引用元:株式会社 矢野経済研究所:VTuber市場に関する調査を実施(2025年)

矢野経済研究所の調査によると、国内Vtuber市場は急成長を続けています。2023年度は前年度比153.8%増の800億円規模に拡大し、2025年度には1,260億円(前年度比120%)に達すると予測されています。

内訳をみると、2023年度は以下のように収益が分かれています。

・グッズ販売:445億円(構成比55.6%)

・ライブストリーミング(投げ銭・有料チケット):160億円(20.0%)

・BtoB収益(広告案件・IPライセンス等):131億円(16.4%)

・イベント関連:64億円(8.0%)

この数字から分かるのは、Vtuberは単なる配信収益に依存する存在ではなく、グッズ・広告・ライセンス・イベントといった多様な事業領域に広がる総合的なIPビジネスへ成長しているという点です。

さらに注目すべきは、Vtuberが「IP(知的財産)」と「インフルエンサー」の二面性を持つことです。

キャラクターデザインを活かしたグッズ展開やアニメ・ゲーム出演といったIP活用に加え、演者の個性や声を通じてファンと交流するインフルエンサー的な要素も備えています。

このため、企業とのタイアップ広告では高いエンゲージメントが実現しやすく、マーケティング活用の価値がさらに高まっています。

ファン層の特徴と消費行動の傾向

Vtuberファンは10代後半〜30代前半のデジタルネイティブ世代が中心です。

スマホやSNSを日常的に使い、配信文化に慣れ親しんでいる層が多くを占めます。この世代は「推し活」に積極的で、時間やお金を継続的に投じる傾向があります。

ファン行動の特徴は次の通りです。

・投げ銭・メンバーシップ

配信中に直接課金し、配信者との一体感を楽しむ

・グッズ購入

アクリルスタンドやボイスなど、限定アイテムに強い購買意欲を示す

・イベント参加

オンラインライブやリアルイベントに積極的に参加し、コミュニティ体験を共有

・SNS拡散

配信の感想や切り抜き動画を発信し、新規ファンを呼び込む

これらの行動から、Vtuberファンは「視聴者」であると同時に「支援者」であり、さらに「拡散者」としての役割も果たしています。結果として、一人のファンが市場を支える力が大きいのが特徴です。

企業が参入して価値が高まる理由

Vtuber市場に企業が参入すると、次のような効果が期待できます。

1.ブランドイメージの刷新

キャラクターを通じた発信で、従来の広告より親しみやすさを演出できる

2.若年層への効果的なアプローチ

テレビや紙媒体では届きにくい層に、自然な形でブランドを認知させられる

3.拡散力による波及効果

SNSやファンの二次創作活動により、企業の情報がオーガニックに広がる

4.コスト効率の高いPR手法

タレント起用に比べ、長期的な活用が可能で、柔軟にプロモーションを展開できる

実際に、家電メーカーや食品メーカーが自社Vtuberを立ち上げる事例も増えています。単なる流行ではなく、市場拡大の波に乗りながら企業ブランドを強化する戦略として確立しつつあるのです。

Vtuber活用のメリットとリスク

Vtuberは、従来の広告やSNSでは届きにくかった層にリーチできる新しい手段です。一方で、運用コストや炎上リスクといった課題も伴います。

企業PRで得られる主なメリットと注意すべきリスクをご紹介します。

企業PRにおける3つのメリット

1.ブランドイメージを親しみやすくできる

キャラクターを介した発信は、企業や商品の堅さをやわらげる効果がある

行政や金融などフォーマルな業界でも、ユーザーとの心理的距離を縮められる

2.若年層への効果的なアプローチ

10〜30代前半はテレビよりもYouTubeやTikTokに接触する時間が長い

Vtuberはその接点に自然に入り込めるため、効率的にブランド認知を広げられる

3.SNSを通じた高い拡散力

ファンによる切り抜き動画や二次創作がシェアされ、広告費をかけず情報が広がる

“応援文化”が強いため、ユーザーが自ら宣伝役となりやすい

これらのメリットにより、Vtuberは単なる広告塔ではなく「共感を生むインフルエンサー」として機能します。

注意すべきデメリットとリスク管理

・炎上リスク

発言や行動がSNSで拡散し、企業イメージに影響を及ぼす恐れがある

事前に運用ルールや発言チェック体制を整えておくことが重要

・運用コストの継続性

モデル制作や配信環境の整備に加え、継続的な企画や分析が欠かせない

短期的な施策では成果が出にくく、長期運用を前提とした投資が必要

・差別化の難しさ

参入企業が増えており、似たキャラクターでは埋もれてしまう

世界観やストーリー性で独自性を出す工夫が不可欠

メリットを享受するには、リスクを想定した管理体制をあらかじめ設計しておく必要があります。

成功・失敗事例から学ぶポイント

Vtuber活用の成功事例を2つご紹介します。

観光施設やブランドと結びついたケース

三重県の志摩スペイン村は、にじさんじ所属の人気Vtuber「周央サンゴ」「壱百満天原サロメ」を広報大使として起用しました。

SNSで話題を呼び、若年層から注目を集めることに成功。観光施設の来場促進に直結した好例です。

自社キャラクターをVtuber化したケース

ウェザーニューズは、自社の天気予報キャラクターを「ウェザーロイド Airi」としてYouTubeで発信しました。

テレビ離れが進む若年層に気象情報を届けつつ、親しみやすい企業イメージを形成。社会的役割とブランド価値向上を両立させています

Vtuber活用には失敗事例もあります。

・継続性を欠いたケース

自社マスコットをVtuber化したものの配信頻度が低くファンが定着せず、初期投資に見合う成果が得られなかった

・ターゲットとのミスマッチ

若年層向けに企画したはずが、デザインや演出が古く見え、想定層に響かず注目を集められなかった

継続性・ターゲット設定の2点が欠けると、せっかくの施策も成果につながらない典型例となります。Vtuber活用は、成功すれば大きな話題とブランド価値の向上をもたらしますが、準備不足や運用の継続性を欠くと効果は限定的です。

ターゲットに合ったキャラクター設計と継続的な発信、双方向の関係づくりが成功の鍵になります。企業が参入する際は、この3点を意識した戦略設計が欠かせません。

参照元:uyet.jp

企業がVtuberを活かす手法例

Vtuberの強みは、単に映像コンテンツを配信できる点だけではありません。キャラクター性を備えた存在として、企業のさまざまな活動に応用できることにあります。

Vtuberの活用手法で、主な3つをご紹介します。

1.ブランドアンバサダーとしての起用

企業の「顔」となるアンバサダーにVtuberを起用する方法です。

従来のタレントやモデルと比べ、デジタル世代との親和性が高く、オンライン上で自然に話題を広げられる点が強みです。

・キャラクターがブランドを体現し、企業や商品の硬いイメージを和らげる

・SNSや動画プラットフォームを通じて、ユーザーが自発的に拡散する仕組みを作りやすい

・グッズ展開やコラボ施策と組み合わせることで、ファンコミュニティを巻き込んだ施策に発展できる

期待される効果

・若年層を中心にブランドの認知を拡大

・親しみやすく、共感を得られるブランドイメージの形成

・一過性ではなく、継続的なファン基盤を活かした中長期的なPR

2.広報・採用を担う“バーチャル社員”

「自社の社員」としてVtuberを登場させる手法です。

単なるキャラクターではなく、企業の一員として情報発信を行うことで、ブランドの一貫性を保ちつつ柔らかい印象を与えられます。

・広報活動において、製品紹介や企業ニュースをキャラクターが案内する

・採用活動では会社説明会やイベントに登場し、求職者との心理的距離を縮める

・動画やSNSを通じた定期発信により、ブランドの「親しみやすさ」を維持できる

期待される効果

・就活生や求職者に「話しかけやすい」印象を与え、応募意欲を高める

・社員では伝えにくい堅い情報も、キャラクターを通じて分かりやすく表現できる

・デジタル戦略の先進性を示すことで、企業イメージを強化

3.商品紹介やライブコマースでの販売促進

Vtuberを活用した販売促進は、視聴者と商品をつなぐ「体験型のプロモーション」として注目を集めています。

特に、ライブ配信を通じたコマース施策は、購買行動を直接後押しできる手法です。

・商品を紹介しながらリアルタイムで質問に回答できる

・キャラクターがレビューすることで広告色が薄まり、自然なPRになる

・配信とECサイトを連動させることで購買動線をシームレスに設計可能

期待される効果

・ユーザーに「信頼感」と「納得感」を与え、購買率を高める

・SNSで拡散されることで、配信後も持続的に集客できる

・コミュニティ型マーケティングとして、リピーターやファン層を育成

企業がVtuber参入するためのステップ

Vtuberの導入は話題性や拡散力を期待できる一方で、準備不足では効果が出にくいのも事実です。

参入時には、費用感や運用体制を理解し、計画的に進めることが成功の条件となります。企業が押さえておきたい基本ステップを解説します。

初期費用・必要な機材・ソフトの目安

Vtuber運用に必要な投資は、キャラクターモデル制作と配信環境の構築です。

・2Dモデル:数万円~数十万円程度から制作可能

・3Dモデル:数十万円~100万円以上のもの、本格仕様では数百万円に及ぶ場合もある

・基本機材:PC・カメラ・マイク・配信ソフトなどで、性能を選べばコストを抑えられる

初期費用の目安

・小規模導入:10万円前後(既製モデルや簡易機材を活用)

・標準的な運用:50万〜100万円以上(オリジナルモデル+安定環境)

・本格参入:100万円〜数百万円規模(高精度3Dモデルや専用機材を導入)

予算に合わせて段階的に拡大していくのが現実的です。

内製と外注はどちらを選ぶべきか?

Vtuberを誰が運用するかは、成果に直結する重要な判断ポイントです。

内製の特徴

・社内で自由に企画・運営できる

・ノウハウを蓄積し、長期的な資産となる

・ただし、人材確保と機材投資の負担が大きい

外注の特徴

・専門会社の知見を活用し、短期間で高品質な配信が可能

・戦略設計から配信運用まで任せられる

・費用が高く、柔軟性に欠ける場合もある

試験的に始めるなら外注、本格的に育てるなら内製がおすすめです。目的とリソースに応じた判断が必要です。

運用の基本フロー

Vtuber運用は、以下のサイクルを回し続けることが基本です。

1.企画:ターゲット設定・キャラクターデザイン・発信テーマの策定

2.制作:モデル制作・映像・配信環境の整備

3.配信:YouTubeやTikTokでの発信、SNS拡散との連動

4.分析:視聴データや反応をもとに改善点を洗い出し、次回施策へ反映

この流れを継続して回すことで、ファン層の定着とブランド価値の向上が可能になります。

なお、VtuberやYouTube運用では、思いつきで進めるのではなく計画的に取り組む仕組みが大事です。

そこで、圧倒的な結果主義を掲げ、データ分析と企画設計に強い仕掛人は、企業のVtuber参入を支える心強いパートナーとなります。

激戦化する動画市場においても、「ウケる」楽しさと「ウレる」成果を両立させるチャンネル設計で、多くの実績を築いてきました。

仕掛人が無料提供している「チャンネル運用PDCAシート」は、そのノウハウをベースに、初めて挑戦する企業でも方向性を固めやすい実用的なツールです。

運用の出発点として活用すれば、迷いなく次のステップに進むことができるでしょう。

PDCAシートはここから無料登録でダウンロード可能です。

成功するVtuber戦略の鍵

Vtuberは一時的な流行ではなく、企業のマーケティングに組み込める新しい手段として定着しつつあります。

しかし、立ち上げただけでは成果は出ません。キャラクター設計・コンテンツ企画・データ分析の3つを継続的に磨き続けることが、成功の決定要因となります。

ターゲットに沿ったキャラクターデザイン

キャラクターはVtuberの「顔」であり、視聴者が最初に惹かれる要素です。ターゲット層に合ったデザインでなければ、ファンは長期的に定着しません。

・年齢層や性別、趣味嗜好を明確にした上でデザインを決定

・若年層向けにはポップで親しみやすいキャラ、中高年層向けには落ち着いた雰囲気など差別化を意識

・キャラクターに「背景ストーリー」や「役割」を持たせ、視聴者が共感や愛着を持ちやすくする

デザインは単なるビジュアルではなく、ファンとの関係を築く入口です。

ファンを惹きつけるコンテンツ企画

Vtuberの魅力はキャラクターだけでは成立しません。

継続的に楽しめる企画を設計することで、ファンは初めて「応援し続けたい」と感じます。

・教育型:業界知識やノウハウを噛み砕いて紹介

・エンタメ型:歌配信や雑談、ゲーム実況で親近感を醸成

・プロモーション型:商品紹介やコラボを「自然に」組み込む

さらに「シリーズ企画」「曜日ごとの定期配信」を導入することで、次の配信を待つ習慣をファンに根付かせられます。

データ分析で改善を続ける運用体制

長期的に成果を出すには、データに基づく改善が不可欠です。感覚や経験則だけでは、数字の伸びが頭打ちになりやすいのが現実です。

・再生回数・視聴維持率:どこで離脱が多いかを把握

・クリック率:サムネイル・タイトルの改善効果を検証

・視聴者属性:想定ターゲットと実際の視聴者のズレを確認

これらを定期的に見直し、次の企画や配信に反映させることが「PDCAサイクル」の本質です。小さな改善を積み重ねることが、最終的にはチャンネル全体の成長へつながります。

キャラクター設計 × コンテンツ企画 × データ改善の3本柱をバランスよく運用することが、Vtuber活用を成功へ導く鍵です。

まとめ:Vtuber活用は企業成長の新しい武器

Vtuberは、もはや一過性のブームではなく、企業の広報・PR・採用・商品販売まで幅広く応用できる新しいマーケティング手法です。

ターゲットに沿ったキャラクターデザイン、ファンを惹きつける企画設計、データに基づく改善を継続することで、着実な成果へとつなげることができます。

特に若年層へのリーチ力や、広告色を抑えた自然な訴求力は、他の施策にはない大きな強みです。ただし実行には高い専門性が求められるため、経験豊富なパートナーの支援を受けることが成功の近道となります。

仕掛人は、YouTube公式イベントで企画力を高く評価された実績を持ち、データ分析と戦略設計に強みを持つプロフェッショナル集団です。

初めてVtuberや動画運用に取り組む企業でも安心して任せられる体制を整えています。

まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。