ゴールデンウィーク中の営業について

2025.04.18

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を ゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

■GW休暇期間

2025年4月29日(火)~ 5月6日(火)

休業期間中にお問い合わせいただいたご質問につきましては、

5月7日(水)より順次対応させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけしますが、 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株式会社仕掛人

2025.04.18

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を ゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

■GW休暇期間

2025年4月29日(火)~ 5月6日(火)

休業期間中にお問い合わせいただいたご質問につきましては、

5月7日(水)より順次対応させていただきます。

みなさまには大変ご不便をおかけしますが、 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株式会社仕掛人

2025.03.17

ブログ記事「YouTubeの運用に成功している企業5選」を公開しました。

YouTube運用の、具体的な事例を知りたいというニーズを持つ企業担当者は多いのではないでしょうか。

本記事では、5社のYouTubeの活用例を挙げて、それぞれどんな動画が視聴者を惹きつけているのか解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

2025.03.03

YouTube運用代行サービスの選び方

自社に最適なパートナーを見つける企業認知度向上や売上アップに繋がるYouTube活用。しかし、専門知識やノウハウがなければ成果を出すのは難しいものです。そこで役立つのがYouTube運用代行サービスですが、数多くのサービスが存在する中で、自社に最適なパートナーを見つけるにはどうすれば良いのでしょうか? この記事では、YouTube運用代行サービス選びの際に押さえておくべきポイントを徹底解説します。

まず、自社がYouTube運用に何を求めているのかを明確にしましょう。

自社のサービスや商品、ブランドを多くの人に知ってもらうことを目的とする。他のSNS・広告・メディア露出なども活用し、ターゲット層へのリーチを増やしていくための運用をしていきます。

興味を持ってくれる可能性のある顧客を集め、将来的に購入や契約へつなげるための活動。コンテンツ内容を、商品に興味を持ってもらうための誘導として、無料コンテンツの提供や、ウェビナー、キャンペーンなどにも誘導する仕組みをつくります。

既存のフォロワーやユーザーと積極的にコミュニケーションを取り、ブランドへの愛着やロイヤルティを高める行動。

コメント返信、ライブ配信、コミュニティ運営などを積極的に行っていきます。

企業の魅力を発信し、優秀な人材を集める活動。企業文化や働く環境を伝えるコンテンツ制作をし、求人サイトとの連携、SNSでの採用ブランディングを行っていきます。

このように、YouTubeを運用する目的によって、依頼する内容も変わってきます。

YouTube運用代行サービスの内容は多岐に渡ります。

チャンネル開設・設定・・・チャンネルの目的やターゲット層を明確にし、チャンネル名、アイコン、アートなどを設定します。

動画企画・構成・・・視聴者の興味を引くコンテンツを企画し、動画の構成やストーリーボードを作成します。

動画撮影・編集・・・高品質な映像と音声を収録し、編集ソフトを使用して魅力的な動画に仕上げます。

YouTube SEO対策・・・動画のタイトル、説明文、タグを最適化し、検索結果で上位表示されるよう工夫します。

広告運用・・・YouTube広告を活用して、チャンネルや動画の認知度を高めます。

効果測定・分析・・・YouTubeアナリティクスを使用して、視聴回数や視聴者の属性などを分析し、今後の戦略に活かします。

レポート作成・・・分析結果をもとに、運用状況や改善点をまとめたレポートを作成します。

など、自社に必要なサービスが含まれているか確認しましょう。

実績は、サービス提供会社の力量を測る上で重要な指標です。

例:

・SNS広告を活用し、1か月でフォロワー数◯人増加

・YouTubeチャンネル開設後、半年で登録者数1万人突破

例:

・直近1年間で登録者数◯%増加

・平均視聴回数◯万回を達成

・エンゲージメント率(コメント・いいね率)◯%

HPに実際に運用しているチャンネルを記載しているケースも多いので、それぞれのチャンネルを確認しましょう。

例:

・「この施策のおかげで売上が2倍に伸びた!」(企業A)

・「短期間でチャンネル登録者が1万人突破し、ブランドの認知度が向上した!」(企業B)

・「視聴者とのコミュニケーションが活発になり、ファンが増えた!」(個人クリエイターC)

などを確認し、自社のニーズに合った実績を持っているか確認しましょう。

また、会社によっては「〇〇業界での実績が特に多い」「採用に特化したチャンネルが得意」などの特徴もあります。

自社の業界での運用例が過去にあったかなどを確認してみましょう。

費用体系は、月額固定型、成果報酬型、複合型など様々です。

・費用対効果

・予算

・契約期間

などを考慮し、自社に合った費用体系を選びましょう。

一例ではありますが、対応業務ごとの主な月額費用の相場は次の通りです。

対応の範囲が広がるにつれてもちろん費用は上がる為、自社でできる範囲はどこなのか、どこまでを依頼するのかを先に明確にしておきましょう。

.png)

YouTube運用は、サービス提供会社との密な連携が重要です。

例:

・SlackやChatworkなどのツールを活用した日常的な連絡がとれるか

・緊急時の連絡フローは明確化されているか

・質問や確認事項に対して迅速に対応してくれるか

例:

・月1回の進捗報告ミーティング(オンラインor対面)があるか

・週1回の簡単な状況報告・課題確認があるか

・四半期ごとの成果分析と改善提案をしてくれるか

例:

・月次レポートの提出(登録者数・視聴回数・エンゲージメント率など)をしてくれるか

・重要な指標をグラフ化し、視覚的に分かりやすく報告してくれるか

・次の施策の提案を含めたレポート作成してくれるか

などを確認し、スムーズなコミュニケーションが取れる体制が整っているか確認しましょう。

YouTube運用で成果を出すには、企画力や提案力が欠かせません。

狙ったターゲット層の興味・関心に合った動画を企画することで、高い視聴維持率やエンゲージメントを獲得できます。視聴者のニーズや悩みを分析し、それを解決するようなコンテンツを提供することが重要です。

例:

・20代女性向け →「おしゃれなカフェ巡りVlog」

・ビジネス層向け →「効率的な時間管理術」

・ファミリー層向け →「子どもと楽しめる簡単お菓子作り」

など、自社のターゲット層に響くコンテンツを作成企画してくれるか確認していきましょう。

競合他社と似たようなコンテンツにならないよう、自社ならではの強みや個性を活かした動画企画を考える必要があります。

自社の特徴や強みをしっかりと伝え、それをコンテンツに反映してくれるかも重要なチェックポイントです。

例:

このように、自社の課題やニーズに合った提案をしてくれるか確認しましょう。

株式会社仕掛人では、企画・構成に大きく時間を割きます。企業の発信するチャンネルとしてコンセプトが大きく逸脱しては意味がありません。しかしながらエンターテイメントである以上、視聴者の興味関心を引く(interest)作りでなければ伸びません。視聴者に刺さりやすいキーワード選定やバズりやすいジャンルのリサーチ量に裏打ちされた企画力が弊社の強みです。これまで蓄積されたデータから導き出された知見をもとに企画・構成を考え抜き、あなたのチャンネルをしっかりと導きます。

YouTube運用には、専門的な知識やノウハウが必要です。

依頼する会社がきちんとアルゴリズムを把握しているのか、相談時には確認しておきましょう。

例えばYouTubeのアルゴリズムとは、視聴者が興味を持ちそうな動画を「ホーム画面」や「関連動画」「検索結果」に表示する仕組みです。主に以下の要素が影響します。

・視聴維持率(動画を最後まで見られる割合が高いほど有利)

・クリック率(CTR)(サムネイル・タイトルの魅力が重要)

・エンゲージメント(いいね・コメント・共有・チャンネル登録)

これらのアルゴリズムを理解していて、「最初の数秒で視聴者を引き込む構成にすることができるのか」「興味を引くサムネイル・タイトルを作成できるのか」は会社選びでとても重要です。

会社を選ぶ際には、過去のチャンネル実績などを確認し、興味を引く企画ができているのかを見ておくようにしましょう。

また、動画の編集を依頼する際にはそのクオリティも重要です。

編集のポイント

・最初の5秒で引き込む(インパクトのあるオープニング)

・テンポの良いカット割り(無駄な間をなくす)

・テロップ・字幕の活用(内容をわかりやすくする)

・BGMや効果音で演出(視聴者を飽きさせない)

このように視聴者を飽きさせないような編集をしてくれるかもチェックしておきましょう。

「バズる要素」「人間がクリックしたくなる仕組み」「飽きさせない動画」など、株式会社仕掛人では、膨大なリサーチにより、様々なジャンル・業界での「伸びるノウハウ」を習得してきました。これまでの実績に基づいた知見を活かし、更新されるアルゴリズムにも適時対応し、あなたのチャンネルを引率します。

複数のサービス提供会社から見積もりを取り、比較検討しましょう。

・サービス内容

・費用

・実績

・提案内容

などを比較し、自社にとって最適なパートナーを選びましょう。

契約前に、以下の点を確認しましょう。

・契約内容

・サービス範囲

・費用

・契約期間

・解約条件

不明な点は必ず質問し、納得した上で契約しましょう。

YouTube運用は、短期的な施策ではなく、長期的な視点で取り組む必要があります。

・長期的なパートナーシップ

・継続的な改善

・共に成長できる関係性

などを考慮し、長期的な視点で付き合えるパートナーを選びましょう。

YouTube運用代行サービス選びは、企業のYouTube戦略を成功させる上で非常に重要な要素です。上記のポイントを参考に、自社に最適なパートナーを見つけ、YouTubeを活用した認知度向上や売上アップを実現しましょう。

YouTubeチャンネル開設

運用代行 動画企画

制作 YouTube広告運用 コンサルティング

など、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。 まずはお気軽にご相談ください。

2025.02.18

本記事の制作理由

近年、企業のマーケティング活動において、広告代理店の役割はますます重要になっています。効果的な広告戦略を提案してくれる広告代理店は、ビジネスの成長に不可欠な存在です。

しかし、数多くの広告代理店の中から自社に最適なパートナーを見つけるのは容易ではありません。そこで、本記事では、京都で実績のある広告代理店を厳選し、各社の特徴や強みをわかりやすく紹介することで、企業が最適なパートナー選びをするお手伝いをしたいと考えました。

・京都で活躍する広告代理店の特徴や強みを把握できる

・自社の課題やニーズに合った広告代理店を見つけることができる

・広告代理店との連携をスムーズに進めるためのポイントを知ることができる

・京都の広告市場の動向や最新トレンドを把握できる

本記事では、各広告代理店の公式サイトやインタビュー記事などを参考に、客観的な情報に基づいて情報をまとめています。

本記事が、御社にとって最適な広告代理店選びの一助となれば幸いです。

会社HP https://shikakenin-creative.com/

・SNSマーケティングを主軸としたプロ集団

・実績に裏打ちされた企画力の強さ=バズらせ力に特化

・インハウス化支援も充実

株式会社仕掛人は、SNSマーケティングを主軸に「本質的なブランディング」を裏工作するプロ集団を謳う広告代理店です。

特徴

YouTubeに特化したマーケティング戦略の立案・実行に強みを持っています。

運用中のSNSアカウントフォロワー数は90万を超える実績があり、メーカーや飲食店、教育業界など幅広い分野での支援を行っています。

裏方、 誰にも知られない影の参謀として、クライアントのビジネスをサポートすることをコンセプトにしています。

| サービス内容 | YouTube運用代行、動画ブランディング |

| 企業情報 | 社名: 株式会社仕掛人 事業内容: YouTubeを活用した広告代理店 |

会社HP https://www.nisshosha.co.jp/

・創業70年の老舗

・テレビ〇 新聞〇

・属地的なPRに強い

日商社の特徴

地域密着型: 京都の生活者へ向けたマーケティング・コミュニケーションに強みを持っています。

コミュニケーションデザイン: 広告代理業に加え、マーケティングコンサルティングも行っており、顧客の課題解決に貢献しています。

多様な事業領域: ラジオ、テレビ、新聞、雑誌といった伝統的な媒体に加え、Web広告やイベント企画など、幅広い分野で事業を展開しています。

| サービス内容 | 広告代理業(ラジオ、テレビ、新聞、雑誌、Web広告など) マーケティングコンサルティング イベント企画 SP企画 印刷・デザイン |

| 企業情報 | 社名: 株式会社日商社 事業内容: 広告代理業、マーケティングコンサルティング |

・リスティング広告に特化した事務所

・契約期間の設定の自由度が高くコストコントロールがしやすい

・YouTubeや各sns媒体など広範囲の活動領域を持つ

株式会社ペコリスの特徴

Web集客に特化しており、リスティング広告運用代行、Webサイト制作、Webコンサルティングなど、Web集客に関する幅広いサービスを提供しています。

リスティング広告に強み: Googleの正規代理店として、豊富な実績とノウハウを持っています。Google主催のイベント「Game On」で複数回受賞した実績もあります。

| サービス内容 | リスティング広告運用代行: Google広告、Yahoo!広告の運用代行 Webサイト制作: Webサイトの企画・デザイン・制作 Webコンサルティング: Web集客に関するコンサルティング その他: SEO対策、MEO対策、SNS広告など |

| 企業情報 | 社名: 株式会社ペコリス 事業内容: リスティング広告運用代行、Webサイト制作、Webコンサルティング |

会社HP https://www.jitugyo-ad.com/

・創業70年の老舗

・交通広告やマスメディア広告、をどり広告等の属地的な分野に秀でている

・ホームページの制作等webプロモーションも得意

株式会社実業広告社の特徴

地域密着型: 京都・関西圏を中心とした広告展開に強みを持っています。特に、交通広告(電車内広告、バス広告など)に豊富な実績があります。

幅広い媒体: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といった伝統的な媒体に加え、Web広告、交通広告、イベント企画など、幅広い分野で事業を展開しています。

| サービス内容 | 広告代理業: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web広告、交通広告など マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案、市場調査など イベント企画: イベントの企画・運営 SP企画: セールスプロモーションの企画・実施 Webサイト制作: Webサイトの企画・デザイン・制作 |

| 企業情報 | 社名: 株式会社実業広告社 事業内容: 広告代理業、マーケティングコンサルティング業 |

会社HP https://img-a.jp/

・看板広告やホームページ制作、動画撮影と活動内容は多岐にわたる ・きっちりビジネス感のあるディレクションが目立つ 株式会社アイエムジーの特徴 ・マーケティングのコンサルタントに特化 ・パッケージデザインやwebデザイン等のクリエイティブ領域にも精通している ・デジタルマーケティングに精通している 株式会社オズリンクの特徴 いかがでしたでしょうか? 局地的なご紹介にはなりましたが、京都府下にて企業のブランディングやPRをご検討になられている御社のお役に立てれば幸いです。 ここまでご覧になってどこが良いのか正直分からない、という方がいらっしゃいましたら下記お問い合わせにてご連絡ください。 御社のニーズに即したご提案をさせていただきます。

幅広いサービス: ホームページ制作、看板デザイン・製作・施工、グラフィックデザイン、動画制作など、多岐にわたるサービスを提供しています。

サービス内容

ホームページ制作: Webサイトのデザイン、制作、管理、運用

看板デザイン・製作・施工: 各種看板のデザイン、製作、施工

グラフィックデザイン: ロゴ、名刺、チラシ、パンフレットなどのデザイン

動画制作: 企業紹介動画、商品紹介動画などの制作

企業情報

社名:株式会社アイエムジー

事業内容: ホームページ制作、看板デザイン・製作・施工、グラフィックデザイン、動画制作など6, オズリンク

デジタルマーケティングに特化: Webプロモーション、Webサイト制作、オウンドメディア構築など、デジタルマーケティングに関する幅広いサービスを提供しています。

データ分析に基づいた戦略: アクセス解析やヒートマップ分析など、データに基づいた戦略立案・実行に強みを持っています。

サービス内容

Webプロモーション: SEO対策、リスティング広告運用、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなど

Webサイト・ECサイト・LP制作: Webサイト、ECサイト、LPの企画・デザイン・制作

オウンドメディア構築・記事制作: オウンドメディアの企画・構築、記事コンテンツの企画・制作

アクセス解析・ヒートマップ分析: Webサイトのアクセス状況分析、ヒートマップ分析

企業情報

社名:株式会社オズリンク

事業内容: デジタルマーケティング支援まとめ

2025.01.28

ブログ記事「【SNS担当者必見】YouTubeから商品を販売するためのロードマップ」を公開しました。

販売拡大のためのYouTubeの運用の戦略を解説しています。

せっかくYouTubeを運用していても、戦略なくただ動画を投稿するだけでは商品購入に繋がりません。

既に運用しているがなかなか効果が出ないとお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

2025.01.24

この記事では、「YouTubeから商品を販売するためのロードマップ」を解説していきます。

この記事では、「YouTubeから商品を販売するためのロードマップ」を解説していきます。

企業アカウントは年々増えてきており、登録者が1,000名を超える企業YouTubeチャンネルの数は9,300以上になっています。(株式会社エビリー調べ)

一方で、「YouTubeが実際の営業活動にどれくらい効果があるのか」疑問に思う人もいると思います。せっかくYouTubeを運用していても、効果がないのであれば意味がありません。

販売までのロードマップで、YouTubeをどう運用するべきなのかを解説していきます。

まずそもそもの、商品を購入するまでの流れを解説します。

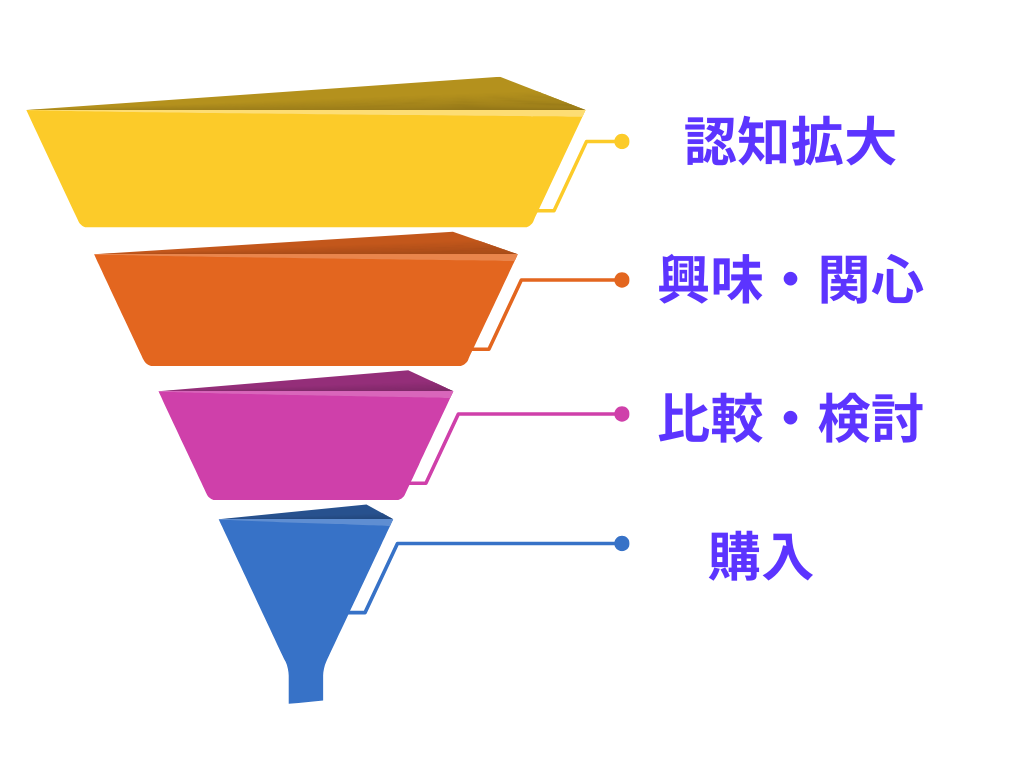

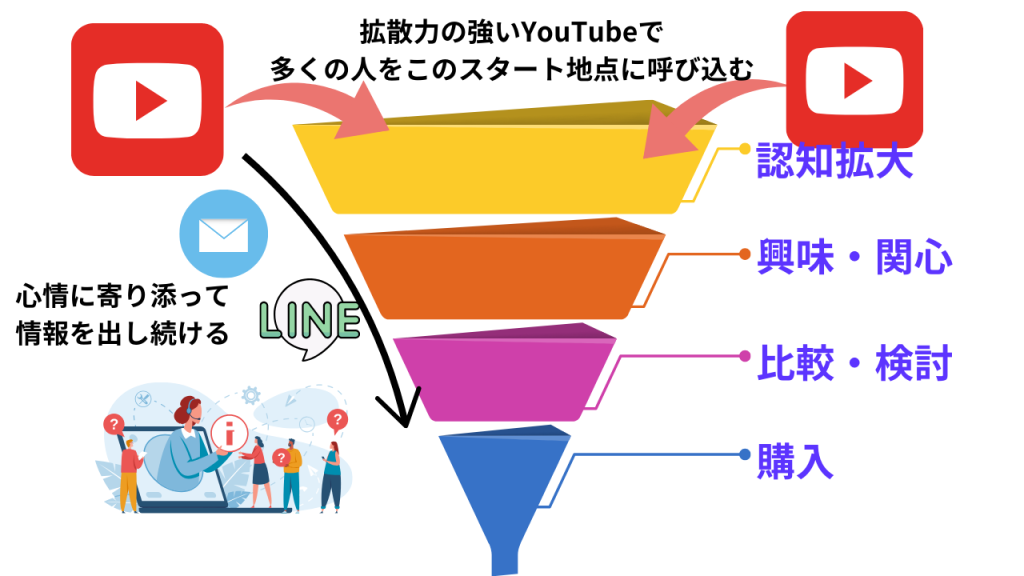

マーケティング業界に詳しい方であれば、「ファネル」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

ファネルは直訳すると「漏斗(ろうと)」という意味です。人々が商品を認知してから実際に購入にいたるまでの購買行動を示す形にそっくりなことから、「マーケティングファネル」という用語として使われています。

この図のように、消費者は商品のことを知ってからすぐに購入する訳ではありません。商品を知ってさらに興味を持った人はよりその商品について詳しく調べるようになる、その上で他の商品とも比較してみる、比較してみてその商品が良いと思った人のみが購入する、という流れです。

YouTubeは主にこの中で最初の「認知拡大」に大きく貢献することができます。

また時間をかけることでその次の工程の「興味・関心」「比較・検討」に繋げることも可能です。

ただ動画を出しただけですぐに購入に繋がるわけではなく、それぞれのフェーズで消費者の心理に合わせた施策が必要です。

YouTubeの効果とメリット、活用のポイントをフェーズごとに解説していきます。

このフェーズでは、YouTubeなどのSNSの発信のほか、プレスリリースや広告、オウンドメディアなどで、まず商品・サービスを認知してもらうことが重要です。

認知されなければ、その後の「興味・関心」や「比較・検討」フェーズに進むことはないので、このフェーズでより多くの見込み客にリーチする必要があります。

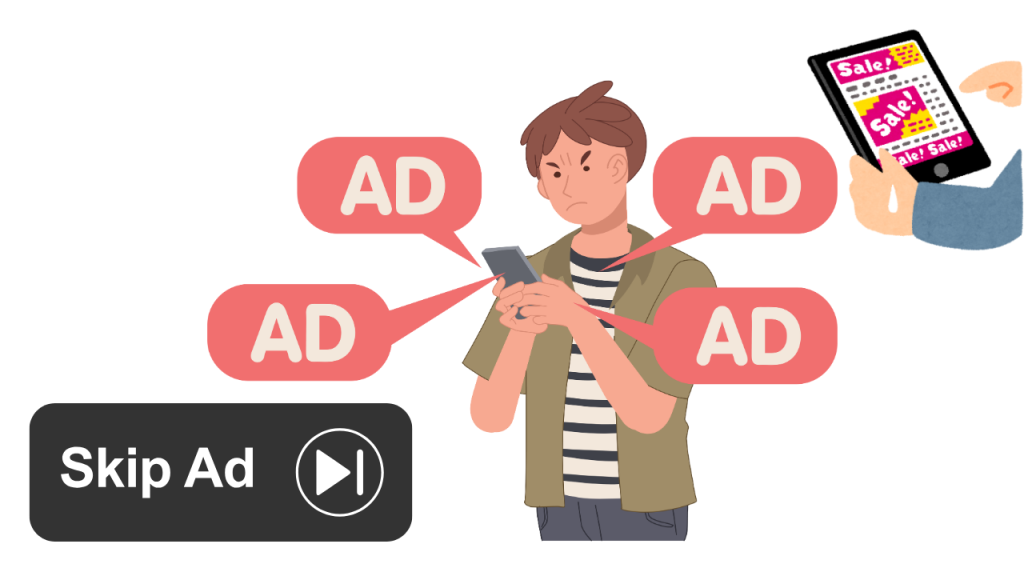

認知拡大というと広告を思い浮かべるケースが多いかと思います。広告と比較した際のYouTubeのメリットを紹介します。

広告を出稿するためには毎回コストがかかります。 一方でYouTubeは、動画を作成するという手間はかかりますが、投稿自体は無料ですることができます。広告費にコストをかけられない初期段階でもリーチできるのがメリットです。 ※ここでの「YouTube」とは「YouTube広告の活用」ではなく、「チャンネルにYouTube動画を投稿すること」を指しています。

また、収益が出るようになってからは、その収益を広告費や次の動画の制作費に充てることができ、広告を自家発電で賄えるようになることもメリットです。動画で宣伝もでき、それが収益に繋がるのは大きな魅力です。

YouTubeのメリットは、「今その商品が欲しい」と認識していない潜在層にもリーチできることです。広告の場合、その商品を欲しいと思っている人は広告をクリックしますが、特にその商品を探していない場合にはスルーされる確率が高くなります。YouTubeでは、コンテンツは「広告」ではなく「エンターテインメント」として視聴されるため、まだその商品を認識していない層にもとどけることができます。

たとえば家庭用プロジェクターの広告を出した場合、プロジェクターの購入を考えている人は広告を見た際に気になってクリックするでしょう。しかし特にプロジェクターを欲しいと思っていなかった場合には、「広告」をすぐに閉じてしまう可能性が高いです。

YouTube動画は、広告と違って動画の尺やクリエイティブ内容が細かく決められていないので、自由に尺を使って「今その商品を欲しいと思っていない人」でも興味を持てるようなコンテンツに仕上げることができます。

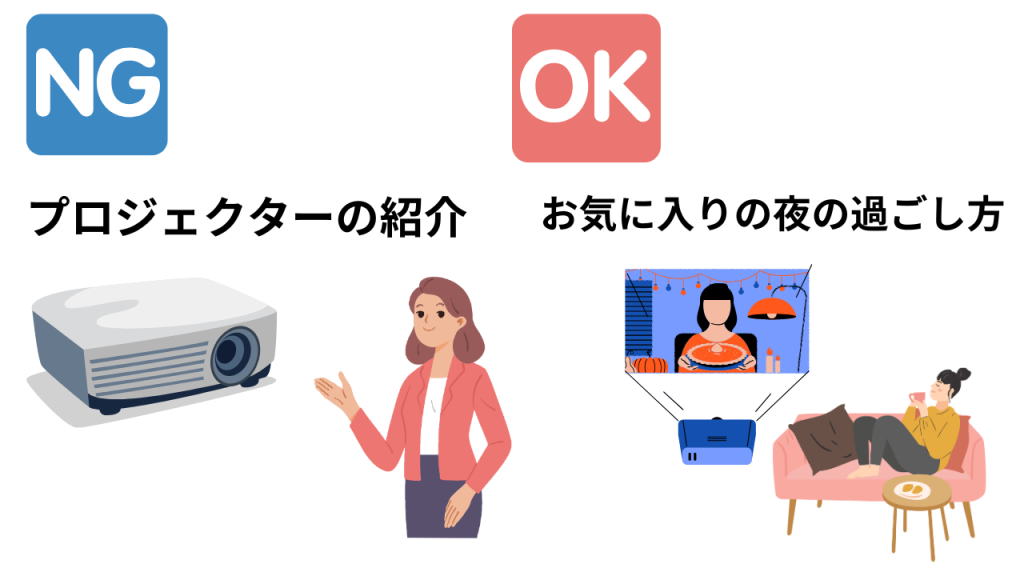

逆に言うと、YouTubeで宣伝するのであれば、「たんなる商品の紹介動画」ではなく「コンテンツ」として楽しめる「エンターテインメント」に昇華する必要があります。

『家庭用プロジェクターについて』というタイトルの動画は「コンテンツ」ではなく「広告」です。それでは今興味のある限られた層にしか届きません。

『最近の1日の終わりの楽しみ』『30代一人暮らしが楽しくなるコツ』というようなテーマで動画をつくり、その中にプロジェクターのシーンを盛り込むことで、意識していなかった人にも「プロジェクターのある暮らし、良いな」と思ってもらうのがYouTubeの活用の仕方です。

動画媒体の為、文字だけ、画像だけの広告と違い、商品を実際に使っている様子を見せることができます。相対的な大きさなども分かる為、「広告を見てイメージしていたものより実物は小さかった」というようなミスマッチも防ぐことができます。初めは興味を持っていなくても、動画を見ることで自分が使うイメージがしやすくなります。

このフェーズは、「商品のことは知っている」、「気になるからもっと詳しい情報を知りたい」という状態です。

消費者は、商品を認知してもすぐに購入はしません。「価格はどのくらいか?」「きちんと使い続けられそうか?」、「今持っている他のものとの組み合わせはどうか?」など、興味を持つからこそより詳しい情報が欲しくなります。

ここで購入前に気になる情報を与える、不安材料をつぶしていく、というプロセスが必要です。LINEの友達登録をしてもらう、質問箱を設置して質問してもらうなど、より近い距離で信頼感を持ってもらいます。

YouTubeでは、コメント欄での交流や、ライブ配信をしてその場で質問に答える、といった対応が可能です。概要欄から他のSNSへ登録してもらうのも良いでしょう。

既に動画で商品を何度か紹介していて、コメント欄での反響も大きくなっているタイミングであれば、動画内でより詳しく商品の魅力を発信するのも効果的です。

前フェーズの「興味・関心」で十分情報を得られたら、いよいよ購入を検討する段階になります。

ここでは、より顧客に寄り添ったコンテンツを用意することで、購入へのハードルを下げることが重要です。無料トライアルや体験キャンペーンの実施などが有効です。

YouTubeから直接販売するのであれば、先着順でクーポンコードを発行したり、キャンペーンとして他のサイトから購入するよりも安くするなど、迷っている購入者が購入するためのあと一歩を後押しする工夫をしましょう。動画でリアルイベントの紹介をして、より深く商品の魅力を伝えられる機会を設けるのも効果的です。

このように、商品を認知してから実際に購入するまでには段階があります。それぞれのフェーズで適切な対応をすることで商品購入に繋がっていきます。

認知拡大にはいろいろな手段がありますが、YouTubeを活用する強みは、そのリーチ力、そして潜在層へのアプローチです。

先ほども広告との比較で説明したように、YouTubeは「今その商品が気になっている」訳ではない人にも認知してもらいやすいというのが大きな特徴です。また、まだ世の中に認知されていないような新しい商品やサービスの宣伝をするのにも相性が良いです。

というのも、「全く知らない」「興味がない」段階から何かを「認知」するのはハードルが高いからです。

例えば「子供ができたら急に妊婦さんを街で見かけるようになった」、「自分自身が赤い車に乗るようになったら、急に赤い車が目に入るようになった」、などはよく聞く話です。それまでも目には入っていたはずですが、関心がない時は気に留めず、スルーしていたということになります。

そういった人間心理を活かして、まず「自分事」として見てもらうためには、広告として最初から商品の説明をしていくのではなく、笑いながら見られるYouTube動画のコンテンツに自然に盛り込むことが効果的です。「広告だからスキップしよう」とスキップされてしまえば知る機会がなかった商品でも、企画の中に入っていたら自然に見てもらうことができます。

まだ世に知られていないような新しいサービス、商品であればなおさら「こんな商品があるよ!」といきなり宣伝されても購入ハードルは高い為、コンテンツの中で「こんな便利なものがあるんだな」と自然と認識してもらえるような企画を考えていきましょう。

「この商材をどうやったら面白い企画にできるのか?」とお困りの場合には、ぜひお問い合わせください。

当社の強みは

・宣伝色を抑え、視聴者が自然に興味を持つ企画を提案

・市場での認知度ゼロからスタートし、成功に導いた実績

です。YouTubeを活用して売上拡大に繋げたいとお考えの方はぜひお問い合わせください。

2024.12.10

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■年末年始休業期間:

2024年12月28日(土)~ 2025年1月5日(日)

休業期間中にお問い合わせいただいたメール等につきましては、

1月6日(月)より順次対応させていただきます。

株式会社仕掛人

2024.12.10

この記事では、企業で新しくYouTubeを運用していく際の設計の仕方、運用のPDCAフローを解説していきます。

アカウント開設や、動画投稿の方法を解説している記事は多くありますが、「チャンネルを設計するには何を決めれば良いのか?」「投稿していってもそれをどうやって分析したら良いのか?」という実際の運用について詳しく解説している記事はなかなかありませんよね。

運用のための具体的ノウハウをお探しの方、外注しているけれど自社で内製化していきたい方、SNS担当になったものの運営方法にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

この記事ではYouTube運用のPDCAフローを紹介していきます。

P チャンネル設計をする

D 企画/動画撮影/編集

C アナリティクス分析

A 分析結果の言語化、次の企画へ落とし込み

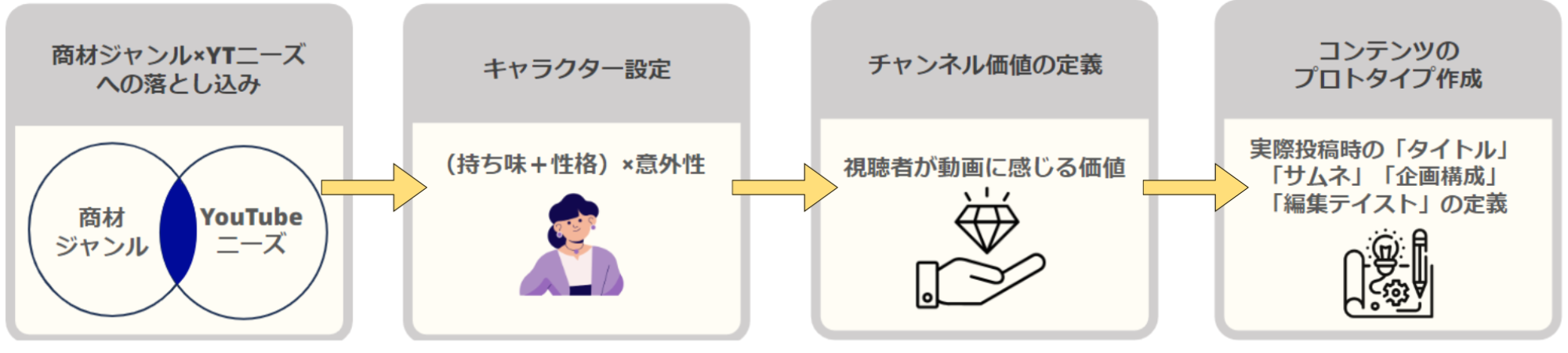

まず最も重要といえる、P(Plan)の「チャンネル設計」をしていきます。

企業アカウントの運用は、個人のアカウントの運用よりも難易度が上がります。個人のチャンネルであれば、今人気がある話題、バズっている企画、何でもありでとにかく「伸びそうなもの」を作れば良い為、需要に合わせて無限にできることがあります。

一方企業の場合は、それが「会社の宣伝」「商材の宣伝」に繋がらなければならない為、いわゆる「縛りゲー」になってしまい、できることの幅がどうしても個人に比べて狭くなってしまいます。企業チャンネルの運用には、企業チャンネルなりの正しい設計が必要です。

この設計の段階で運営が成功するかどうか9割が決まると言っても過言ではありません。以下の4フローに沿って、設計を進めましょう。

設計では、

・発信していくジャンル

・ファンになってもらうキャラクター設定

・ユーザー(視聴者)に与えられる価値

・決定したコンセプトを実際の動画に落とし込めるか?

などを細かく言語化して定義していきます。

まず「扱っている商品/サービス」と「YouTubeというプラットフォームでの需要」の重なる所を探していく作業から始めます。

多くの企業は、この「YouTubeというプラットフォームでの需要」を無視しがちで「商品の広告」ばかりをしてしまう為、全く伸びないアカウントになってしまっています。

YouTubeは主に「暇つぶし」のためのプラットフォームです。ユーザーは「買い物」をするためにYouTubeを見ているわけではないので、広告臭が強い動画は再生されないのです。

反対に「YouTubeでの需要」に偏りすぎて、商材と全く関係のない動画が再生されても集客には繋がりにくいです。

そのため、自社の宣伝にもなる、かつYouTubeで需要がある、2つの円の重なる所をアカウントに落とし込んでいく必要があります。

では、「YouTubeで需要がある」とはどういう状態でしょうか?

YouTubeには、「一人暮らしVlog」「インテリア」「ファッション」「料理」「お金の知識」など、様々なジャンルがあります。このジャンルに人々の関心、いわゆるニーズがあるということになります。1つインテリアのチャンネルを見ると、次々にインテリア系の他のチャンネルもおすすめされるように、「この人が好きだから、この人の動画だけを見ている」というユーザーは少なく、インテリアが好きなユーザーは多くのインテリア系のチャンネルを回遊しやすい仕組みになっています。

競合が多いからそのジャンルでの発信は辞める、ではなく、ユーザーが回遊しやすいからこそ、需要のあるそのジャンルで発信していくのがYouTubeを伸ばしていくコツです。よって、企業チャンネルのジャンルを決める際には、現在YouTubeに存在しているジャンルの中で、「このジャンルであれば自社の商材と絡められそう」というジャンルを探していきましょう。これまで存在していない全くのニュージャンルでいきなり需要を生み出すのは難易度が高いからです。

どうしても今あるジャンルと商材がかけ離れている、、YouTubeで発信するのは難しそう、、という場合、別媒体での宣伝の方が効果的な場合もあります。ジャンル選定に困ったら、無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

発信ジャンルが決定したら、さらに細かくチャンネルの内容を決めていきます。

まずは人(キャラクター)にファンをつけるための「キャラクター設定」をしていきましょう。

実写で人物が登場しない場合や、ナレーションのみ/テロップのみの場合でも、そのナレーション/テロップから伝わる人柄はある為、そのテロップ内容を入れているキャラクターの設定を決めていきましょう。

キャラクター設定はYouTubeチャンネルの中でとても重要な要素です。

例えば一口に「ファッション」ジャンルと言っても、どんな人が登場人物なのかによって、チャンネルの雰囲気は全く異なるものになります。

年齢や好きなファッションの系統、といったジャンルに直接関わる要素はもちろんのこと、その他の趣味や人柄なども大きく影響します。

動画のスタイルとしても、友達に話しかけるような感じなのか、日記のようにつぶやいていくのか、ファッション講義のような解説をしていくのか?などなど。細かく決めておくことで、その後の企画構成などを考えやすくなっていきます。

逆に言うと、決めずに動画を作っていくと、途中でキャラクターがブレてしまい、「結局このチャンネルで伝えたいことは何だったのか?」がどんどんずれていってしまうことにもなりかねません。

・肩書き(第三者に分かりやすいもの)

・ 経歴

・話し方

・見た目(服装など含む)

・得意、好きなこと

・チャンネルでの夢、目標

経歴や得意・好きなことなどはイメージしやすいかと思いますが、「肩書き」とはどういうことかというと、例えば「社長」や「入社3年目」「新入社員」など、初めてチャンネルを見た人が分かりやすい「社会的立ち位置」のことです。

※スーパーウルトラクリエイター、のような独特なもの、聞いてもパッとどんな役職なのか分からないものはイメージしやすいものに変更しましょう。

プライベート感のあるチャンネルにしたい場合は「〇代一人暮らしOL」などでも良いでしょう。「社会的立ち位置」をハッキリ定義しておく理由は、「この肩書の人がしているからこそ面白い」というこの後の企画作りに重要だからです。「堅い職種の人がやるからこそ意外性がある」といったフックにするため、分かりやすいものが望ましいです。

「見た目」ではメイクや服装なども決めておきましょう。スーツでカッチリしているのか、私服でラフな格好なのか、衣装を用意するのかなど、どういうコンセプトのキャラクターにしたいのか?という視点で見た目を決めておきましょう。

各項目は実際にシートに記入しながら進めていくのがおすすめです。シートを作っておけば、他のメンバーとも認識が共有しやすく、また後から何度でも振り返ることができます。

以下のサイトから、入力できるPDCAシートが無料ダウンロード可能です。ぜひご活用ください。

※このシートは、本記事で紹介している全ての工程をカバーできるようになっています。先にダウンロードしておいて、記事に沿って進めると分かりやすいです。

「価値の定義」というと難しく聞こえるかもしれませんが、簡単にいうとそのチャンネルを見るメリットを決めておくということです。

YouTubeの動画を見るには、その動画を見る「理由」が必要です。

自分が視聴者として普段よく見ているチャンネルを思い浮かべましょう。

なぜそのチャンネルを見ているのでしょうか?どんな時に見ているでしょうか?

笑えるから見ている、〇〇な様子に癒されている、ご飯を食べながらボーっと見るのにちょうどいい、など見ている理由があるはずです。

その「視聴者が見たくなる理由」が発信者側の目線で言う「チャンネルの価値」です。

「おもしろいから」という一言だけでなく、どんなところがどんな風におもしろいのか、「どんな感情」を得たくてこのチャンネルを見るのか、視聴者にとっての「価値」を言語化しましょう。

ここがしっかりしていないと、企画内容が動画によってブレてしまったり、発信内容が独りよがりになってしまったりしまいます。

まずはターゲット視聴者(商材のターゲット)はどんな人物なのかを言語化し、そしてその人物がチャンネルに求めるものを「価値」として言語化していきましょう。

・心理的なベネフィット

・知識的なベネフィット

の2つを分けてそれぞれ考えるようにしましょう。 心理的ベネフィットは癒される、何も考えずにボーっと見られる、友人のような距離感で寂しさがまぎれる、というようなもの。 知識的なベネフィットでは出かけたくなるスポットが知れる、おいしい料理のレシピが知れる、などです。

チャンネル価値まで決定できたら、実際に動画を作成するつもりで具体的な詳細部分のプロトタイプの作成に入っていきましょう。コンセプトがしっかりしていても、実際に動画に落とし込めなければ意味がありません。

プロトタイプでは次の項目を決めていきましょう。

・キャラクターと意外性

・基本企画

・編集テイスト

・サムネイルスタイル

・撮影場所、周辺環境など

この「キャラクターと意外性」はフックになるものを作る為の考え方です。

工程②で決めた、キャラクターの肩書きと、それに対する一般的なイメージ、そして逆にその肩書きとはかけ離れているイメージのものを考えます。

例えば肩書きを「図書館司書」とするとこんなイメージでしょうか。(あくまで例です)

| 社会的イメージ・していそうなこと | 1番にはイメージしないこと、意外なこと | |

| 図書館司書 | 物静か/物知り/控えめな服装/真面目 | 歌って踊る/おおざっぱ/攻撃的/派手/アクティブ |

YouTubeの動画は、「タイトル」と「サムネイル」だけでその動画を見たい、と思わせる必要があります。

「ん?これ何だろう?見てみたいな」と注意を引くためには意外性が必要です。「このイメージを持った人が、意外なことをしている」からこそ気になるので、①イメージしやすい肩書き、②その肩書きとはなじみがないもの の組み合わせを考えて企画を練っていくようにしましょう。

イメージしやすいもの、つまり一般的なものと、意外なもの、そのどちらもが必要です。

意外なものだけだとイメージがしづらいので、わざわざクリックして動画を確認しようという気になりません。例えば「クロアチア人が本を読んでいる」と言われても、そもそもクロアチア人に対してあまり「こんな感じだろう」というイメージが湧かない為、意外かどうかも分からない、という結果になってしまいます。

イメージしやすいものだけで企画を撮っても「図書館司書が本を読んでいる」は普通のことなので意外性がなくフックになりません。「図書館司書がギャルメイクで踊っている」など、イメージと違うことをするからこそ気になる、ということです。

イメージしやすいこと、逆にイメージしづらい意外性が作れたら、実際の企画、編集、サムネイルのテイストを決めていきましょう。

企画、サムネイルは「パッとそのタイトル、サムネイルを見て動画の内容がイメージできるかどうか」を基準に考えます。

先ほども言ったように、動画を見るかどうか判断する材料は「タイトル」と「サムネイル」しかありません。意外性があって気になる、以前に「イメージがしづらい」動画はスルーされてしまいます。知名度の低い固有名詞を入れたり、状況説明が複雑で一回聞いただけでイメージできないようなタイトルは、まず再生されないと考えましょう。

「30代男性がする〇〇」、「新入社員が〇〇する方法」、など聞いただけで動画内容がこんな感じかな?とイメージできる企画を作っていくことが重要です。

編集のテイストは、企画の種類に合わせてエンタメ風にしていくのか、ドキュメンタリーっぽくBGMなどは控えめにしていくのかなどを決めていきましょう。同ジャンルの他のチャンネルをリサーチして、似た傾向にしていくのがおすすめです。

ここまでの設定だけで決めるべき事柄がたくさんあったと思いますが、ここからは「Do」、つまり実際に投稿する作業になるので、決めるのは撮影、編集、投稿の頻度やスケジュールといった事柄のみになります。

投稿するためには当然撮影と編集作業が必要なので、投稿頻度から逆算してスケジュールを決めていきましょう。

撮影の進捗、編集の進捗、投稿有無を一括で管理するシートがあると便利です。

分析には、主に次の2つのアプローチがあります。1つは個別動画の分析、そしてもう1つはより長期的な分析です。

・各動画のパフォーマンスを評価

・投稿直後の伸びや結果の要因を分析

こちらはYouTube Studioを活用して、毎回動画を投稿した後にそれぞれの動画を評価しましょう。

・1ヶ月や3ヶ月などの長期間を対象

・成功した動画と失敗した動画の共通点を特定

・チャンネル全体の需要傾向を把握

動画を投稿して初期の頃は、当然再生回数も低く、動画1つを評価するにも「この動画は良かったと言えるのか」判断する材料も少ないです。

定期的に動画を投稿していくと、動画の中でも再生数に違いが出てくるので、そこでより本格的な分析ができるようになります。

伸びが良かった動画はどこが良かったのか?悪かった動画の共通点は何か?それぞれ原因を特定していくことで、チャンネル全体に何が求められているのか、需要を把握して、次以降の動画の企画に役立てていきましょう。

チャンネル設計の時点で、「ここまで詳しく決めるのか?」というほど細部を考えておくことが重要です。

他の事業でも、狙いもなしに「なんとなく」で新規事業を作ったり広告を出したりはしないですよね。

需要をリサーチして、見込みのある場所に狙いをつける。ターゲットを定めてコンセプトを組み立てる。そういった設計があってこそ、その後の分析、微調整が可能になります。設計なしにアカウントを作るのはむしろ逆効果です。

うちの業界ではどうしたら良いか?この場合の意外性は何か?など個別の相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

2024.10.25

新たなプラットフォームサービス、企業のためのインハウス化支援ツール『SHIKAKENIN』をリリースしました。

「高額な運用代行には手が出せない」

「外注では思うように効果が出なかった」

「SNS運用経験者がいない」

といったお悩みを抱えている担当者の方へ。

「SHIKAKENIN」なら初心者でも0からYouTube運用が始められます!

・企画やサムネイルを客観的に評価できるツール

・初めてでもすぐに企画台本が作れるようになる構成フォーマット

・記入しながら使えるPDCAシート

など、インハウス化をサポートできる機能がぎっしりつまったプラットフォームです。

無料登録で一部機能もご利用いただけます。

ぜひご活用ください!